一、技术赋能下划界方式转变

在法律条款面临适用困境、强制执行力受限的背景下,新兴技术被寄予厚望,成为弥补“法理失衡”口的重要手段。随着深海探测、卫星遥感(RS)和自动识别系统(AIS)等技术普及,全球海洋治理格局正在经历一场深刻的重组。新一轮科技革命打破了传统以地理与历史证据为核心的划界逻辑,逐步孕育出以“数据—算法—制度”为核心的新型边界认知机制。传统海洋强国凭借科技优势重塑地缘边界,东南亚、中东等新兴海洋国家则通过技术嵌入,展现出“非对称博弈”可能。这诱发了边界主张逻辑演变,国家往往依赖古代渔场、传统航线等历史性证据强调主权延续性;考虑到现代深海地形测绘、RS与AIS系统的普遍应用,国家现今可通过高精度、实时性的各类数据支撑其主张,构建出更具法律效力的证据体系。诸如挪威通过高精度海底地形图推动北极大陆架延伸的案例,有力支持了技术证据在法律主张中权威地位。AIS系统可记录本国渔船在特定海域的持续活动轨迹,呈现国家在争议区域“持续有效控制”特征。这些数字证据,不仅增强了主权主张“技术合法性”,还降低了中小国家介入国际划界博弈的门槛。 这些新兴技术赋权了包括环保组织、研究机构等类型的非国家行为体,它们可以借助卫星图像和AIS数据主动披露非法捕捞或军事存在,介入舆论与政策场域,挑战由国家垄断的边界话语权结构。这种权力结构的松动,正日益受到现代海军和经济活动高度依赖全球定位导航系统(GNSS)的导控。GNSS提供精确的定位、导航和授时服务,用于舰艇航行、资源勘探、海洋监视与导弹制导等,实现关键海域的精准导航,尤其在狭窄水道、重要港口等区域,其国家或国际安全意义尤为突出。

二、“非对称能力”与小国工具化策略

全球海洋战略博弈中非对称能力原本是中小国家弥补常规军事或技术劣势、以低成本方式实现战略威慑与生存安全的关键策略,这些能力通常表现为民兵化渔船、网络战、灰区行为、法律战、海域信息掌控能力等非传统形式,其目的在于“以小博大”或争取地缘战略话语权。随着大国竞争加剧,这些原本服务于小国自主防卫的能力,越来越多地被卷入大国地缘竞争架构中,成为大国战略工具的一部分。这种现象表现为小国一方面试图通过“制度参与”、“议题嵌入”等方式拓展国际影响,另一方面其非对称手段反被大国利用,实现战略部署的外包、政治立场的借力或道义合法性的转移。即便是发展一定海军或法律能力的小国,也往往因结构性弱势而难以跳脱大国设计的博弈场域。新加坡虽维持军事中立性,但在印太海域的“航行自由伙伴关系”中,港口与情报平台等功能被视为大国链条节点。小国的非对称能力因其结构性脆弱与过度依附外部安全保障,反而在现实中“去能力化”,成为大国代理博弈的“能力容器”与“风险承担者”。在缺乏真正战略自主背景下,小国越试图通过非对称手段维护安全,就越可能被纳入大国的权力网络中失去主导性,最终从“能力的拥有者”转化为“能力的被动执行者”。 技术的扩散打破了传统国家实力与边界控制之间的线性关系。菲律宾、新加坡等国家虽然在军事与外交资源方面难以与美国、欧洲等大国抗衡,但凭借GPS、GIS、RS、区块链环境监测和AIS技术手段,仍能在马六甲等争议海域收集具有中立性的客观证据。这种“工具化策略”强化了其在国际争端中的论证能力,也使这些制度边缘国家在CLCS等多边场合中获得了更高的话语权。 导航系统的技术基础看,全球定位服务构成了海上监控与行动部署的核心支撑。然而,除GNSS之外,卫星通信系统也在现代海军部署与远程监测中发挥日益重要作用。美国、欧盟等传统海洋强国正加快构建全球海上感知网络,试图将技术优势进一步转化为制度权威。诸如“星链(Starshield)”系统与“蓝色卫士”监管平台案例,有力支持了技术在边界控制中成为软实力延伸的趋势。这些系统不仅提升了对争议海域的实时掌控力,也悄然重塑了海洋边界的新型定义方式。中国、印度等发展中国家正积极布局自主遥感与导航体系,以建立自身的海上信息主权。考虑到外部技术结构中的“被观察”与“被标注”困境,这类努力成为其塑造独立治理能力的关键路径。此外,星链系统亦赢得多项美国空军低轨卫星通信合同,呈现出空间通信系统向海洋战略延伸的特征。

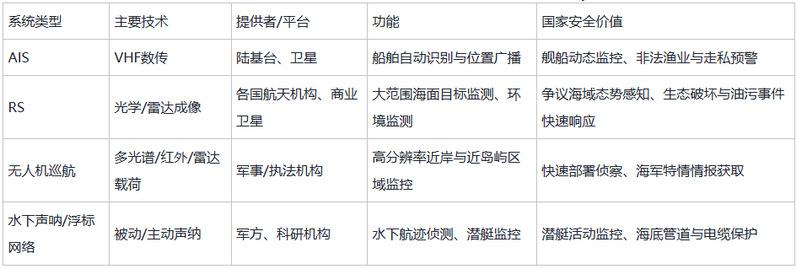

表5海上监视侦察系统概览

如表5所示各类监视与侦察系统正逐步成为海上态势感知与海洋法执行的重要工具。AIS和RS在提升海上交通管理效率与法律执法能力方面具有关键价值。(1)AIS作为一种先进的海上通信系统,可自动识别周边船只及沿海设施,实时提供位置信息、航速和航向等关键信息,其初衷在于增强航行安全、避免碰撞,并提升航运管理的透明度。通过信息的即时交换,AIS帮助船长与海事管理人员在复杂航运环境中做出快速决策。美国等传统海洋强国在推动技术制度外溢过程,不仅积极构建全球AIS网络和遥感平台,还通过关键的数据传输标准与加密算法实施“技术封锁”策略。考虑到对卫星AIS平台的控制,美国能够筛选、限制其他国家对某些敏感海域数据的接入。(2)在波斯湾等争议水域,美国通过商业平台对特定国家实施数据加密和访问限制,构建起信息不对称的技术壁垒。这种外溢控制使部分国家在划界争端中处于数据劣势,也成为其在海洋经济监管与渔政执法中形成结构性依赖的诱因。基于此,美国进一步推动AIS系统与智能监控工具的深度耦合,提升对全球船舶行为的实时分析和异常预警能力,并配套法律制裁与经济封锁,构建起“技术—制度—威慑”的复合策略。美国国家地理情报局与海岸警卫队联合推出的“海洋透明倡议”即为典型案例,该系统已具备通过自动识别全球港口活动、海上通道运行状况及非法船舶行为的能力,为美方开展有针对性的政治干预与国际压力提供了制度支撑。

三、 技术主权塑造的海洋(流动性)边界划分新趋势

UNCLOS在国际案例中难以自洽执行,而区块链存证、AIS实时监测、GIS可视化等技术介入,提供了困境破解新路径。海洋边界争端与技术手段正共同构建国家安全的新前沿。海上控制权不仅关乎能源资源的获取与管理,还涉及全球贸易通道和战略威慑力的投射。考虑到90%以上的国际贸易依赖海上运输,全球海运网络承担着约70%的贸易额,任何针对关键航线或资源区域的争夺,均可能成为地缘政治冲突的诱因。从战略威慑的逻辑出发,各国通过在争议海域实施常态化巡航和军事演练以维护存在感,同时借助领海基线划定和专属经济区立法强化法理依据。于是情报控制成为另一关键。导航与跟踪系统为国家间博弈提供了技术工具。美国等国家担忧潜在对手通过干扰GPS或操控AIS信号,影响军事部署与商贸航行的安全;AIS还存在虚报航向、关闭信号等漏洞,已被视为潜在安全风险。基于此,各国加快发展抗干扰与反欺骗的GNSS技术,提升对AIS信号的监测、甄别与数据解析能力。同时,RS侦察与无人机巡航技术的发展也增强了各方对海上动态的可视化能力,提升了航行透明度,同时也提高了冲突触发的敏感性。 海洋边界划定正从传统“地缘空间划分”向基于技术的“复合战略主张”转变。新技术固然提升了国家证据链论证能力,也在一定程度上实现了权利表达的民主化,但同时也暴露出国际制度滞后、规则碎片化与执行能力不匹配的问题。可见,海洋划界逻辑正在经历从“空间控制”到“信息控制”、从“主权主张”到“数据主张”的深刻转型。技术主权是国家在核心技术,在信息通信、人工智能、深海探测等领域中拥有自主研发、控制、运营与数据治理能力,以确保国家安全与战略独立性。美国等海洋强国通过AIS、遥感等技术平台实现信息垄断与规则塑造,其“技术封锁”构成对全球海洋治理的一种流动性霸权。面对这种新型竞争体系,新兴海洋国家若想实现战略突破,必须走向自主技术体系的构建、主动嵌入数据共享机制,并强化多边海洋制度中的话语权。实践案例显示一些沿海发展中国家已开始布局国产遥感卫星、区域AIS节点和主动识别系统,意图在规则塑造过程中由“规则接受者”跃升为“规则塑造者”。随着技术革新与法律实践的持续演变,海洋空间将持续成为地缘政治、战略威慑与制度竞争的复合型战场。

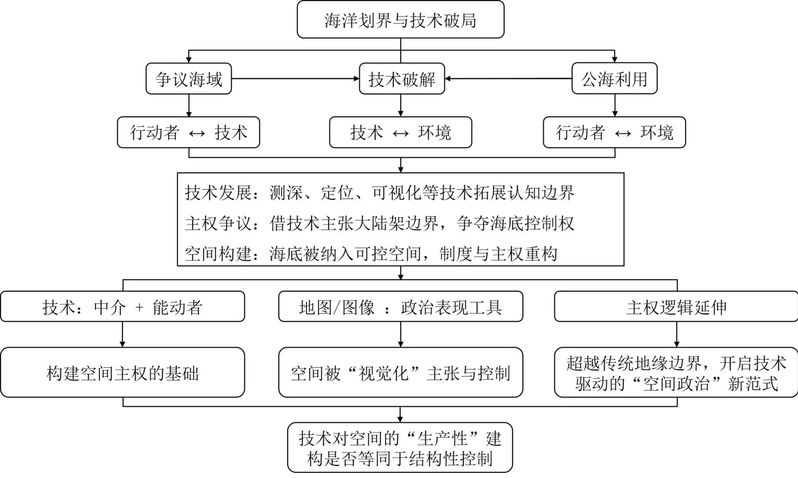

图1 新兴空间技术驱动下的海洋划界

技术不仅是海洋划界的辅助工具,更作为具有能动性的中介体,重塑了国家对空间的认知与主权实践。图1所示,海洋探测与可视化技术将“主权主张”转化为“数据主张”,通过信息生产与呈现,强化国家话语权。然而,制度滞后与规则碎片化亦加剧了执行困境,亟需构建自主可控的技术体系,主动融入多边数据共享与规则制定,才能在新型海洋竞争中实现从“规则接受者”到“规则塑造者”的战略跃升。

文章来源:节选自《全球海洋边界治理的地缘逻辑转向》,原刊于《世界地理研究》2025-07-25,转载请注明原出处、作者信息及由中国海洋发展研究中心编排

作者:马仁锋,宁波大学东海研究院教授;李亮亮、梁贤军,宁波大学东海研究院研究人员