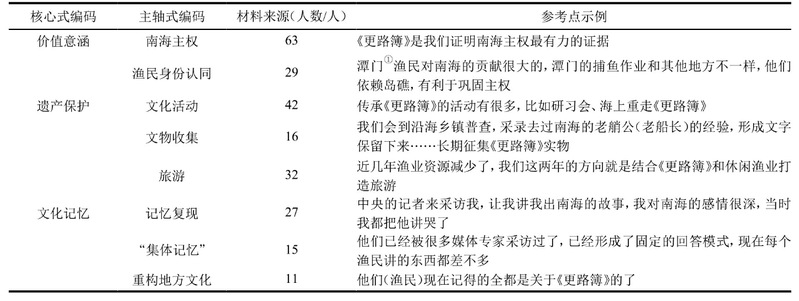

自20 世纪 70 年代,南海周边国家不断地挑衅中 国 在 南 海 诸 岛 及 其 附 近 海 域 的 领 土 主 权 。1980 年,中国外交部发表外交报告《中国对西沙群岛和南沙群岛的主权无可争辩》,并引用《更路簿》作为历史证据之一证明中国人民早在唐、宋时期就已在南海诸岛及其附近海域生产作业。这是《更路簿》的主权物证价值首次得到官方认定,并引起了一些精英人士对《更路簿》的关注和探索。进入 21世纪,南海纷争依旧时有发生,进一步吸引了大量学者和媒体、政府工作人员对《更路簿》的挖掘和研究。“他者”调查、收集《更路簿》时会与文化主体产生大量的交流和互动,以从渔民处获取《更路簿》文本及解读,从而夯实《更路簿》的“历史证据”价值意涵,而渔民或多或少会内化“他者”的遗产认知,渔民对《更路簿》的认知和态度由被淘汰的“废纸”转变为能够证明中国拥有南海诸岛及其附近海域主权的“文化遗产”,例如一位老船长的叙述:“之前只知道一点新闻,后来记者专家都来(采访我们) , 我就更关注(南海局势)了 。《更路簿》是老一辈用的东西,现在没有人用了……但它是我们老祖宗一代代传下来的,是我们最早开发南海的证据……比如太平岛在我们的《更路簿》上是黄山马 , 这就是证据证明我们的南海主权 ”(琼海渔民 A,船长)。

也可以看出,渔民的国家意识更加强烈,并且有意识地将《更路簿》这一家庭遗存与国家利益紧密联系在一起。但是,在过去,南海于渔民而言更倾向是家庭的“耕地”,而《更路簿》是流传于家庭内部的航海“秘籍”。在《更路簿》被列入国家级非物质文化遗产后,这一私人领域的遗存转向了公共领域的“文化遗产”,由于公共叙事的强化以及在其影响下渔民观念的转变,又基于中国南海主权与渔民生产作业的切身利益相耦合这一现实,渔民所感知的“家”-“国”空间界线被打破。“家”- “国”尺度间的转化是海南渔民“家国命运共同体”这一隐性基因上升为显性基因的过程。

在《更路簿》被升华为民族国家意义上的正统性符号的同时,海南渔民被权威性话语赋予了南海诸岛及其附近海域“发现者”和“经营者”的身份标签。渔民的航海知识(判断天气、方位)和文化、开发南海的历史事迹(渔民自发命名南海诸岛和海域、在被别国非法拘留后拒签有损中国利益的文件等)通过纪录片、媒体报道、学术专著等权威性途径得以挖掘和曝光。此外,文昌和琼海共设立了 3 位省级和 1 位国家级传承人,他们均有丰富的远海作业经历,他们在公共语境下被表征为一个群体特性和身份的“缩影”,进一步塑造了海南渔民之于南海贡献的身份形象。

文昌渔民在西沙、南沙捕鱼作业的时间早于琼海渔民,但自清末琼海渔民逐步成为南海远海作业的领军者。如今,文昌渔民逐渐淡出远海海域,而《更路簿》是用于远航捕鱼的指南,因此,生产空间的萎缩使其在文昌渔民群体中淡化加速,目前收集的21 本《更路簿》只有4本来自文昌,有 17 本来自琼海。相较于琼海,文昌渔民对《更路簿》的认知程度较低,如“我们这里知道《更路簿》的人不多,琼海(渔民)就去西沙南沙多一点,我们比不上他们”(文昌渔民 C,船长)。而琼海潭门渔民是世界历史上唯一连续开发利用南海西、南、中沙海域和岛礁资源,且现今仍然保留远海作业方式的群体。2013 年,国家主席习近平到潭门镇考察,肯定了潭门渔民耕耘南海的历史功绩,加深了公众对琼海潭门渔民的身份认同,《更路簿》已成为琼海潭门特有的文化符号。因此,文化主体是决定“文化遗产”在地方的植根性的核心因素,即使文昌市率先申请《更路簿》为国家级非物质文化遗产,但其文化主体的生产生活与《更路簿》长期脱离,而琼海渔民维持至今的远海作业方式,致使《更路簿》在琼海留存和植根程度更高。

文章来源:节选自《南海《更路簿》“遗产化”的路径和机制》,原刊于《地理科学》2022年第6期

作者:吴晨辉,中山大学地理科学与规划学院博士;张争胜,华南师范大学地理科学学院教授