大海,总是充满了神秘和无尽的吸引力。很多人都喜欢站在海边,感受海风吹拂,聆听浪花拍岸的声音。但你有没有想过,这片蓝色的大海深处,藏着多少秘密?今天,我们就来聊聊一种让大海开口“说话”的技术——海洋大数据。

先别被“海洋大数据”这个名字吓到。虽然听起来有点高深莫测,但其实这件事和我们的生活关系紧密,而且它的原理一点也不复杂。

想象一下,大海是一个巨大的藏宝库,里面藏着无数的“宝贝”。除了我们熟知的鱼虾、珊瑚,还有很多不容易直接看到的东西,比如洋流的流动轨迹、海水的温度变化,甚至是海底的地形…… 这些信息对科学家来说,就像探寻海洋奥秘的“密码”。

【案例:海洋大数据+卫星遥感=组合拳】海洋大数据的崛起,让卫星遥感技术成为研究迁徙物种和海洋生态的重要工具。

海洋大数据,说起来其实就是我们通过各种先进的技术手段,把海洋的“脉搏”摸得更清楚了。大家可能会好奇,这到底是怎么回事?别急,我来用几个例子跟大家聊聊,什么是海洋大数据,以及它的特点。

我们得知道,海洋大数据的“料”特别多,量大得惊人。打个比方吧,就像大海装满了无数的小水滴,每一滴水都带着不同的信息。全球的科学家每天用卫星、浮标、船舶这些“工具”,从海洋里“抓”回一大堆数据。这些数据量大到什么程度呢?就像你往电脑里不停存照片,存到硬盘都装不下的那种感觉。这些数据涉及海水的温度、盐度、流动方向等等,数量多得让人眼花缭乱。

第二,这些数据的种类非常丰富,维度特别高。什么意思呢?简单来说,就是一个地方的海洋数据,不仅包括表面上的东西,比如温度和盐度,还可能包括深海的洋流速度,甚至海底有什么样的地形。可以说,我们现在获取的海洋信息,比过去“翻海找宝”的渔民细致多了。科学家用大数据技术,把这些看似零散的数据整合起来,像拼拼图一样,拼出了一个完整的海洋世界。

再说说海洋数据的变化有多快。海洋环境就像天气一样,说变就变。比方说,今天天气预报说有台风,它为什么能这么准?其实是因为大数据帮了大忙。卫星和浮标每时每刻都在盯着海洋的变化,把新鲜的数据源源不断地传回来。通过这些实时更新的数据,我们不仅能提前预测台风,还能更快发现海洋的“脾气”是否正常。

还有一个很有趣的地方,就是这些数据和时间、地点都分不开。比如说,研究人员可以通过数据看清某个海域从过去到现在的变化,就像在看海洋的“成长日记”。他们还能知道哪片海域鱼多、哪片海域有海冰需要避开,所有的信息都和地点息息相关,联系紧密得很。

除了量大、种类多和变化快,海洋大数据还有个特点,就是来源五花八门。就拿卫星来说吧,它在太空中看着整个地球,提供的是宏观的“大画面”。而浮标就像海洋里的小哨兵,它们在水里漂着,随时随地测量海水的温度和盐度。这些数据来源虽然不同,但经过技术处理之后,就能拼凑出一个既全面又详细的海洋信息库。

又大又复杂,单凭人力没法搞。不过,虽然海洋大数据复杂得让人“脑壳痛”,可它也是最迷人的地方。由于数据太多、太杂,科学家们得用先进的计算机技术来整理,比如用3D建模和虚拟现实,把海洋的样子直观地展示出来。就好像我们能在电脑屏幕上看到一个“数字大海”,这种技术让研究人员能更加轻松地挖掘海洋的秘密。

那么,为什么科学家对海洋大数据这么感兴趣呢?这项技术到底有什么用呢?其实,它的作用可大了!

先说最直接的,海洋大数据让我们的天气预报更准确了。你知道吗?台风的形成和路径,与海洋温度密切相关。通过分析海洋大数据,气象学家可以更快更准地预测台风的走向,这对防灾减灾来说特别重要。

再说渔民们关心的事。有了海洋大数据,渔民可以知道鱼群喜欢聚集在哪里。这不仅能提高捕捞效率,还能避免过度捕捞,保护海洋的生态平衡。

对航运公司来说,海洋大数据也是个“金矿”。通过分析洋流和风向,船只可以选择更省时省油的航线,甚至避开风暴和暗礁,安全又高效。

全球最大的航运公司之一马士基(Maersk)就利用海洋大数据来优化其航运路线,分析实时的洋流、风向和天气数据,来调整船只的航行路线、避免强风和恶劣天气,减少航行时间,节省燃料消耗。据统计,利用大数据优化航线后,马士基的船只平均能够节省大约3%的燃料成本。

此外,航运公司还通过海洋大数据预测和规避潜在的航运风险。如全球领先的航运公司之一赫伯罗德(Hapag-Lloyd)在航运过程中,通过集成洋流、气象和海况数据,来预见到可能的风暴区域。这样,船只可以提前避开恶劣天气区域、确保船只和货物的安全。

还有,海洋大数据能帮助我们发现新的海洋资源,比如海底矿产和能源。甚至连潜在的海洋污染问题,也能通过数据分析提前发现,从而采取措施保护海洋环境。

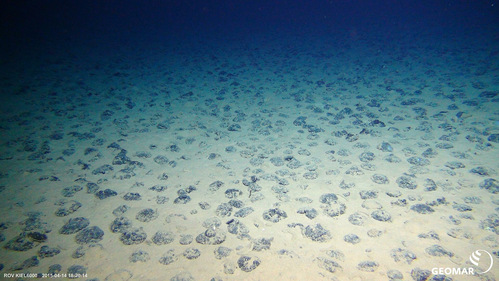

克拉里恩-克里珀顿区深海海底的多金属结核,图片是由ROV KIEL 6000无人潜水器拍摄的

你可能会想,海洋大数据听起来很厉害,但它离我们的生活会不会有点远?其实,它和我们的生活息息相关。

比如,你爱吃海鲜吧?通过监测海洋污染情况,我们能确保打捞上来的鱼虾是安全的,这样你才能放心地吃上一顿美味的海鲜大餐。

【海洋大数据 vs 我们的菜篮子、盘中餐】

深海热泉,是海底的一种特殊生态系统 图源:NOAA

你可能会问:这是不是科学家们自己觉得有意思才去研究的?其实,海洋大数据不仅仅是为了满足人类的好奇心,它和全球的未来发展息息相关。

我们都知道,地球表面70%以上被海洋覆盖。海洋不仅是地球生态系统的重要组成部分,也是人类赖以生存的资源来源。保护海洋、开发海洋、利用海洋,这些任务都需要有准确的数据支持。

比如,面对气候变化,海洋扮演着“调节器”的角色。它吸收了大量的二氧化碳,同时也是热量的主要存储地。通过分析大数据,我们可以更好地了解气候变化的趋势,从而制定更科学的应对策略。

海洋大数据在海洋生物多样性保护中发挥着日益重要的作用。就拿鲸豚保护来说,现在通过先进的技术手段,研究人员能够收集海洋环境、鲸豚种群、行为习性等多方面的数据,从而更准确地了解鲸豚的栖息地、迁徙路线和生态需求。这些数据不仅帮助科学家实时监测鲸豚的生存状况,还能够预判潜在的威胁,如船只碰撞、噪音污染等因素对鲸豚的影响。借助大数据分析,保护措施可以更加精准和高效,帮助我们更好地保护这些海洋巨兽们。

鲸鲨,世界上最大的一种鱼类

©摄影:王敏幹(John MK Wong)

随着全球人口不断增加,我们人类对食物、能源和矿产资源的需求也越来越大,而海洋正是我们可以依赖的重要资源库。海洋不仅能提供丰富的渔业资源,还能为我们带来风能、潮汐能,甚至海底的矿产。但许多海洋资源并不是取之不尽、用之不竭的,如果我们不小心,盲目开发,可能会给环境带来严重的后果。

举个例子,如果我们过度捕捞海洋中的鱼类,渔业资源就会枯竭,海洋生态也会因此失衡,影响整个食物链。而且如果不考虑生态环境的话,开发海底矿产资源时就可能破坏海洋生物的栖息地,甚至影响全球气候,进一步加剧气候变化。另外,随着海上风电逐渐成为重要的清洁能源,如果没有科学的数据指导,风电设施的建设也可能影响到海洋中的生物和航道、甚至造成生态灾难。

可以说,海洋大数据就像是海洋世界的一张“电子地图”。收集和分析海洋的环境数据、资源分布和生物状况,能让我们人类像指挥家一样,精确地安排海洋资源的“利用”。这样做,不仅能避免“盲人摸象”式的资源浪费,还能保护好海洋这个大宝藏,实现真正的可持续发展。换句话说,只有借助这些大数据,我们才能不走弯路,确保海洋资源用得“其所”,同时也能保护好这片宝贵的蓝色天地,让它代代相传,永不枯竭。

海洋科学正在迈向大数据时代,但在这个过程中,我们遇到了不少难题。首先,虽然现在的观测技术越来越先进,各种卫星、传感器和仪器每天都在生成海量数据,可这些数据的质量参差不齐。有些数据因为设备条件或自然环境的限制不够准确,有的甚至还缺一块、少一块。更麻烦的是,不同机构采集的数据格式和标准各不相同,把这些数据放在一起用,往往要费很大劲儿才能理顺,科研人员也被拖慢了节奏。

其次,这么多数据积累下来,如何保存和管理呢?这就成了大问题。许多研究机构的设备跟不上时代的需求,要么存储空间不够,要么管理方式过时。海洋数据还需要长期保存,因为只有把数据拉长时间看,才能发现趋势。这就需要可靠的存储设备和充足的资金支持,可这些条件对不少科研机构来说实在是负担太重了。

再有就是数据共享不够。其实,数据共享可以大大促进科学发现,但很多机构因为担心隐私泄露、商业利益受损,或者出于学术竞争的考虑,不太愿意公开数据。这样一来,数据就像是“孤岛”,彼此不连通。比如,你这个机构搞一次海洋生物多样性普查,数据锁起来了、束之高阁了;回头,另外一个部门又搞一次普查,却不知道前面这次的调查的结果。……这种“各自为战”的状况,既浪费资源,又阻碍了大家一起攻克难题的机会。

还有一个难点就是,计算能力跟不上需求。处理这么多复杂的数据,必须有强大的计算机设备、云存储技术,但很多科研团队还没有这些条件。而且,分析这些数据还需要开发专门的软件和工具,但开发这些东西不仅费钱,还需要高水平的技术人才,往往,小团队是无力承担的。

最后一个问题是,科研人员的技能还没完全跟上大数据的步伐。处理这些数据,光有海洋科学的专业知识还不够,还得会统计分析、编程,甚至人工智能技术。但很多科研人员的训练还是偏传统,对这些新技能掌握得不够熟练。这样一来,不仅让他们在面对海量数据时显得手忙脚乱,也影响了这些新技术在海洋研究中的推广应用。要解决这些问题,就需要共同努力,把障碍一个个清除,才能让海洋科学真正进入大数据时代,为研究和可持续发展打开新的大门。

海洋大数据作为一门新兴的交叉学科,蕴藏着巨大的潜力。随着技术的不断进步,预计,未来的研究会大有可为。

海洋大数据,就像是打开海洋宝库的一把钥匙。它让我们看得更清楚,听得更仔细,也理解得更深刻。通过海洋大数据,我们不仅能更好地保护这片蓝色星球,还能从中挖掘出新的机遇,造福全人类。

所以,下次你站在海边的时候,不妨想一想,在这片看似平静的大海下面,有无数的“哨兵”正在忙碌地记录数据,而科学家们也正借助这些数据,解开海洋深处的一个又一个谜团。

文章来源:原刊于“海洋与湿地”,有删减,转载请注明原出处及由中国海洋发展研究中心编排