1.海上货物运输的国内法与国际条约互动的应然性

国内法以维护一国利益为目标,体现“国家本位”,国际条约以维护国际社会共同利益为目标,体现“国际社会本位”,而法律国际化的本质是“国家本位”存在逐渐被“国际社会本位”所主导的趋势。经济全球化的进程使得国际社会更加追求共同的法律规则,从而为法律国际化奠定基础。然而,在法律国际化的进程中,国内法仍有其存在的应然性,主要有以下三个理由。

第一,国际条约不可能完全取代国内法。

这是由于各国社会、政治、经济、法律制度和法律文化等方面存在很大差异。当某一国际条约不符合一国的整体利益时,该国便不会参加,而是选择通过国内法设立相应的法律制度。有学者指出:“法律的趋同化,也不能完全杜绝法律冲突的产生,它只能力求缓和这种冲突。这既是法律趋同化的积极意义之所在,同时也是它的局限性的表现。”在社会生活的不同领域,法律的国际化程度并不相同。例如,在航运领域,海上货物运输的国际条约对于实现航运领域法律国际化的效果,远不如国际海事组织制定并经修改的1974年《国际海上人命安全公约》(International Convention for the Safety of Life at Sea)、经1978年议定书等修改的1973年《国际防止船舶造成污染公约》(International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships)等技术性国际条约。究其原因,世界各国在海上船舶航行安全、防止船舶污染海域等公法领域有着更多的共同利益。但总体而言,法律国际化表征的只是一种趋势,是国际社会共同追求的目标,而不可能成为实然状态。虽然世界各国都有着统一国际海上货物运输法律的愿望,并且认识到实现这一目标的根本途径是某一国际公约的广泛实施,但由于各国在海上贸易领域的根本利益不同,以及政治、经济、法律制度和法律文化等方面的差异,这一目标并没有实现。目前,希腊等传统航运大国的根本利益体现为船方利益,美国、法国、加拿大和澳大利亚等传统贸易大国和大多数发展中国家的根本利益体现为货方利益,而中国、德国和日本等少数国家既是航运大国,又是贸易大国,其根本利益体现为船方利益和货方利益的平衡,从而国际社会在国际海上货物运输法律往哪一国际条约统一上存在利益上的很大分歧。在现代社会,这种分歧的存在使得海上货物运输法律难以通过广泛实施某一国际条约实现国际化,因而国内海上货物运输法律的存在具有必然性。

第二,国际条约没有规定的内容需由国内法弥补。

这是由国际条约调整内容的限定性所决定的。如前文所述,国际条约的内容需以代表不同利益的国家之间取得一致认同或得到多数国家的认同为条件,而不追求或过分追求制度的完整性。换言之,对于不能得到多数国家认同的内容,国际条约需留给国内法作出规定。在这一点上,要避免一项国际商事条约所设立的法律制度必须是完整的这一误解。与国际条约不同,国内法需要注重一项法律制度的完整性。因而,一国即使参加一项国际条约,其国内法也往往需要弥补该国际条约没有规定的内容。

第三,一国参加国际条约后需将其并入或转化为国内法。

从世界各国的做法看,主要通过两种途径将参加的国际条约的内容列入本国法律体系:一是将条约并入国内法,又称“一元论”,即在一国宪法或其他法律中概括性地规定参加的条约在本国生效或者经公布后具有国内法的效力;二是将条约转化为国内法,又称“二元论”,即通过国家立法机关制定相应的国内法将参加的国际条约转化为国内法规则。条约并入或转化的区别主要在于一国参加的生效条约是必须逐一产生国内法的效力,还是笼统地规定具有国内法的效力。采用将条约并入国内法的国家主要有法国、德国、芬兰、波兰、俄罗斯和瑞士等;采用将条约转化为国内法的国家主要有英国、其他英联邦国家、意大利和北欧国家。例如,英国《1971年海上货物运输法》将《海牙-维斯比规则》转化为国内法,将该规则作为该法的附件。将条约并入国内法意味着条约在一国直接适用,而将条约转化为国内法意味着条约在一国间接适用。

《海商法》第268条第1款规定:“中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的,适用国际条约的规定;但是,中华人民共和国声明保留的条款除外。”这一规定表明,中国参加的海商法领域的国际条约一经对中国生效,除中国保留的条款外,便可在国内直接适用,且其效力高于国内立法,因而采用的是将条约并入国内法的做法。但是,本条规定被置于《海商法》第十四章“涉外关系的法律适用”之下,因而中国参加的海商法领域的国际条约对于非涉外关系不能直接适用,而需要采用将条约转化为国内法的做法。但是,此种转化并非一定要将条约的全部内容转化为国内法,而可以基于中国国情,选择性地吸收或借鉴条约的内容。可见,在采用将条约转化为国内法做法的国家,需要制定相应的国内法才能使条约得以适用。中国虽然采用将条约并入国内法而直接适用的做法,但对于不具有涉外因素的法律关系,只有转化为国内法的条约内容,才能间接地得到适用。

在全球化进程中,需要以法律发展的多样性和趋同性为立足点,各国法律相互兼容,求同存异,寻求多样性的统一。可以预见,经济全球化必将进一步推动海上货物运输法律的国际化,但海上货物运输法律的多样性将长期存在,即既存在国际条约,也存在国内法,并且国际条约之间、国际条约与国内法之间,以及各国国内法之间存在差异。但是,由于国际社会共同追求海上货物运输法律的国际化,国际条约与国内法之间、各国国内法之间必然产生互动,在概念、原则和规则方面相互借鉴、吸收。法律国际化表现在国际法律的创制和国内法律的创制两个方面。国际条约在制定中吸收能为国际社会普遍接受的国内法成分,使得一些国内法的内容国际化。国内法在制定中吸收国际条约中符合本国整体经济利益的成分,使得一些国际条约的内容国内化。这种互动既推动国际法的发展,也推动国内法的发展,既是应然状态,也是实然状态。如前文所述,《海牙规则》借鉴和吸收《哈特法》的规定,而英国《1924年海上货物运输法》、美国《1936年海上货物运输法》借鉴和吸收《海牙规则》的规定,便是很好的例证。

2.海上货物运输国际条约的本土化:国内法采用的“混合制度”

法律本土化的基本表现之一是外来法的本土化改造,即从本国的文化和国情出发对外来法进行本土化调适和改造,以使外来法能够融入本国的法体系或法律文化之中,为民众所接受和遵守。在经济全球化的进程中,在航运等涉外性强的领域,为了更好地实现法律国际化的目标,法律本土化所针对的外来法主要是国际条约和国际惯例。这是因为,在国内法律的创制方面,法律国际化要求一国在符合国情的前提下,通过吸收和借鉴国际条约和国际惯例的内容将其国内化,使得国内法同国际法接轨,但不排除同时移植、借鉴国外法律先进的内容。《海商法》被认为是中国法律在趋同化方面的一个突出例证。有学者指出:“应该认为,它是趋同化在中国国内立法方面得到最突出表现的一部‘杰作’。”

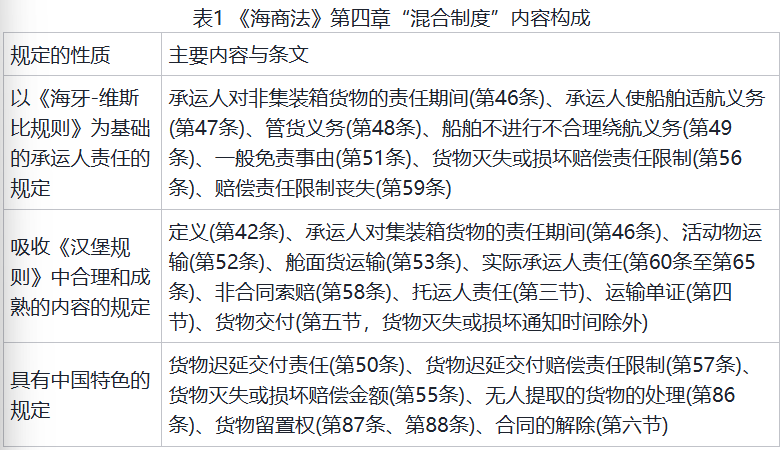

当某一领域的国际商事条约不符合或不完全符合一国整体经济利益,因而不宜参加时,国内法中采用“混合制度”便是务实的选择。“混合制度”是以该领域被广泛适用的某一国际条约为基础,吸收其他国际条约中合理和成熟的成分,并增加符合本国国情的特殊规定。《海商法》制定时,《海牙-维斯比规则》被世界上主要航运国家甚至贸易国家所采纳,但由于制定的年代早、内容简单,并不完全符合该法制定时设立完整的海上货物运输法律制度的需求;《汉堡规则》虽然内容全面,且该法出台时已经预见到该规则很快将生效,但已经批准或加入该规则的国家中没有航运大国和贸易大国,并且从国际上对该规则的反响看,很难会有航运大国和贸易大国批准或加入。基于这种考虑,中国不宜参加任何一个规则,故而《海商法》第四章采用了“混合制度”。该制度由三部分内容构成:一是以《海牙-维斯比规则》为基础的规定;二是吸收《汉堡规则》中合理和成熟的内容的规定;三是具有中国特色的规定,包括符合中国国情的规定和弥补这两个规则漏洞的规定,详见表1。

《海商法》第四章采用的“混合制度”被瑞典等北欧国家及俄罗斯的立法所效仿。客观地讲,“混合制度”并不能发挥促进国际海上货物运输法律统一化的作用,反而给已经有多个国际条约并存的国际海上货物运输法律不统一的局面,增加了新的不统一因素。正因如此,加上中国航运大国和贸易大国的地位,《海商法》第四章采用“混合制度”的做法曾受到国际上的一些非议,认为在《海牙规则》《海牙-维斯比规则》和《汉堡规则》的基础上,增加了另一个规则,即“中国规则”。但是,“混合制度”是国内立法基于本国国情和国际海上货物运输法律国际化的需要,移植或借鉴海上货物运输国际条约的内容,促进这种国际化的务实做法,进而逐渐被国际社会所接受。这使得《海商法》第四章采用的“混合制度”成为这方面的成功范例。

3.《鹿特丹规则》对于《海商法》第四章中“混合制度”的优化

《海商法》施行已超过30年,期间海上货物运输实践有了很大发展,国际海上货物运输条约领域产生了《鹿特丹规则》。此外,在该法施行期间,海事司法实践表明第四章存在规则缺失、内容不完整等不足。因而,在《海商法》修改的过程中,需要对第四章“混合制度”的内容进行优化。对此,关键是如何看待《鹿特丹规则》,尤其是如何吸收或借鉴《鹿特丹规则》。

如前文所述,《鹿特丹规则》在《海牙-维斯比规则》和《汉堡规则》基础上提高了承运人的责任,被认为超出实际需要,而且存在调整内容的限定性和法律规范的强制性这两方面的不足。《鹿特丹规则》在今后几年内生效并广泛实施的可能性很小,尤其是为国际上大多数航运发达国家和贸易发达国家所采纳的可能性并不存在。此外,该规则关于单证托运人的规定,不符合中国整体对外贸易利益。该规则第1条“定义”第9项将“单证托运人”定义为“托运人之外、同意在运输单证或者电子运输记录中记名为‘托运人’的人”。据此,该规则不再将《汉堡规则》第1条第3项和《海商法》第42条第3项托运人定义中的第二种托运人,即实际托运人,也即采用FOB或类似贸易术语情形的货物卖方(简称FOB卖方)作为托运人。依据该规则第33条“单证托运人享有托运人的权利并承担其义务”的规定,FOB卖方只有在成为单证托运人时,才能向承运人和履约方主张权利并承担相应的义务。然而,第35条“运输单证或电子运输记录的签发”中规定,单证托运人从承运人获得运输单证或电子运输记录的权利,需以托运人同意为条件。因此,虽然该规则中单证托运人的规定比较符合合同相对性原则,但不利于保护FOB卖方的利益,而中国对外货物贸易中采用FOB或类似贸易术语的情形约占70%,保护FOB卖方的利益具有特别重要的意义。与此相似,前述《鹿特丹规则》关于批量合同的规定,不符合中国大量中小型国际贸易企业的利益。中国是航运大国和贸易大国,但还不是航运强国和贸易强国,中国国际航运和国际贸易的发展水平总体上尚且不能完全适应《鹿特丹规则》所要求的水平,短期内中国实施该规则对于国家整体航运经济利益弊多利少。众多航运企业、外贸企业对该规则持谨慎或观望甚至否定的态度。在该规则生效并且在其他航运大国和贸易大国参加该规则之前,中国参加该规则的可能性很小。

但是,在对参加《鹿特丹规则》持谨慎态度的同时,在优化《海商法》第四章中“混合制度”的过程中,对于借鉴或吸收该规则中合理和成熟的内容应当持积极的态度,就如同《海商法》制定时,第四章的规定借鉴或吸收了很多《汉堡规则》中合理和成熟的内容。这是在符合中国整体经济利益的前提下,完善中国海上货物运输法律制度的需要。同时,这样做也有利于赋予中国海上货物运输法律制度国际先进性。《鹿特丹规则》出台后,借鉴或吸收该规则的内容以完善国内法,德国《商法典》的修改便是先例。例如,该法第498条“责任基础”没有将船长、船员或引航员等的航海过失和在火灾中的过失列为法定的承运人的免责事由,而是将其作为约定免责事由规定在第512条“不同的约定”第2款。

笔者认为,在《海商法》第四章修改时,对《鹿特丹规则》的借鉴或吸收宜包括如下内容。一是适应当今航运新业态发展中航运数字化的趋势,借鉴或吸收该规则第三章“电子运输记录”和第八章“运输单证和电子运输记录”中有关电子运输记录的内容,遵循功能等同、不歧视和技术中立这三个电子商务法律的基本原则,设立有关电子运输记录的规则。二是结合国际海上货物运输实践中,提单经常没有记载承运人名称,进而给托运人之外的第三者提单持有人带来承运人识别困难的情形,借鉴该规则第37条“承运人的识别”的规定,增加承运人识别的规定。设立此种规定,需以保护第三者运输单证或电子运输记录持有人的利益为价值取向,注重运输单证或电子运输记录的文义性,兼顾合同相对性和民法中代理规则的应用。三是借鉴该规则第13条“具体义务”的规定,《海商法》第48条承运人管货义务的规定修改后增加接收货物和交付货物两个环节。四是借鉴该规则第17条“赔偿责任基础”将承运人免责事由与货物灭失、损坏或迟延交付索赔举证责任有机结合的做法,《海商法》第51条的规定修改后明确货物索赔的举证责任。五是借鉴该规则第27条“托运人应当交付备妥待运的货物”的规定,增加托运人和实际托运人按照约定提供货物的义务的规定。六是借鉴该规则第29条“向承运人提供与货运有关的必要信息、指示和单证的义务”的规定,增加托运人和实际托运人的此种义务。七是借鉴该规则第43条“接受交货的义务”、第44条“确认收到的义务”和第48条“货物仍未交付”的规定,完善《海商法》第四章第五节“货物交付”的规定,明确各种情形中承运人应当向谁交付货物。八是借鉴第十章“控制方的权利”和第十一章“权利转让”的规定,设立货物控制权规则。

来源:节选自《<海牙规则>之回顾与启示》,原刊于《中国海商法研究》2024年第3期

作者:胡正良,上海海事大学法学院教授,海商法研究中心主任