摘要:近年来,世界范围内为解决过度捕捞、污染、不可持续的沿岸渔业方式对栖息地、栖息地生态功能以及物种多样性产生的不可逆转破坏,以及传统渔业、养殖业转型难、环境污染大、渔业资源衰退、渔民生计受到威胁等严峻问题,开展了大量的实验与理论研究。其中以FAO提出的“蓝色增长”与我国提出的“海洋牧场”理念框架最具针对性与代表性。伴随着新趋势与理念的产生,相关技术必须及时提供支撑。然而,围绕“蓝色增长”与“海洋牧场”的环境整体性与技术可行性及其关键支撑技术,尚未得到很好的整合与开发。本文通过对学界海洋牧场建设目标、核心工作以及其潜在问题进行梳理,整合目前“蓝色增长”与“海洋牧场”的主流技术,借鉴城市生态学中这一已经发展较为成熟学科的相关技术与体系,提出海洋生物的生态城市化设想及海洋生物生态城镇化设想的海洋牧场选址与规划、生境营造、生物资源增殖与行为控制以及管理四大关键技术,并详细分析了相关技术的实用性与技术整合的实用性,以期为海洋牧场相关研究者提供系统性的技术支撑与参考。

大洋、海洋、沿岸及其蓝色经济是世界、地区发展、食品安全以及对抗饥荒与贫困的重要产业。然而近年来,过度捕捞、污染以及不可持续的沿岸渔业方式对栖息地、栖息地生态功能以及物种多样性产生了不可逆转的破坏,在气候变化与海洋酸化叠加影响的背景下,世界人口的增加及其带来的水产品与沿海水域需求给人类开发海洋生物资源带来了严峻的挑战[1-2]。2015年,基于里约20+国发布的《The future we want》宣言[3]及2015年前达成的发展纲略[4],FAO正式提出“蓝色增长”(blue growth)[5]:一种基于经济、社会、环境负责任框架,综合考虑生态系统功能、社会—经济敏感性以及水生生物资源可持续利用的管理模式。基于蓝色增长的要点与其需要遵循的指导方针,蓝色增长提供了提高负责任及可持续渔业捕捞与养殖的全球理论体系。在此体系下,蓝色增长理念通过不同组织自发地将不同的科学技术进行融合,3大关键技术逐渐登上舞台—基于生态方式的捕捞模式 (ecosystem approach to fishery,EAF)、基于生态方式的养殖模式 (ecosystem approach to aquaculture,EAA)以及空间规划(spatial planning),上述3大关键技术极大提高了基于社会许可以及环境友好的养殖可持续发展与管理。蓝色增长能够帮助减少对海洋的人为压力,保护生态系统功能以及水生系统的结构,为目前日益增长的不同阶层的业主的经营与合作以及更高层级的渔业管理与生境保护提供了相关的集成技术。蓝色增长技术极大地促进了渔业产业的发展[6]。在此基础上,蓝色增长可以进一步增强基于环境的管理政策制定方、机构间的协议以及渔业与养殖社群间的合作及其发展效率,对世界范围内的沿岸国与岛国可持续开发海洋生物资源具有重要意义。

恰逢其时,我国近年来在面临传统渔业,养殖业转型难、环境污染大、渔业资源衰退、渔民生计受到威胁等严峻问题的背景下,将海洋牧场作为促进渔业转型方式调结构的重要抓手,提出了把“积极开展水生生物增殖放流,加快建设人工鱼礁和海洋牧场”作为“保护和合理利用水生生物资源”的主要举措之一[7]。我国的海洋牧场是指基于海洋生态系统原理,在特定海域,通过人工鱼礁、增殖放流等措施,构建或修复海洋生物生长、繁殖、索饵或避敌所需的场所,增殖养护渔业资源,改善海域生态环境,实现渔业资源可持续利用的渔业模式[8]。上述海洋牧场的定义明确了海洋牧场的理论基础(海洋生态系统原理)、建设手段(人工鱼礁、增殖放流等)、建设目标(构建或修复海洋生物生长、繁殖、索饵或避敌所需的场所、增资养护渔业资源,改善海域生态环境,实现渔业资源可持续利用)、空间特性(特定海域)及其核心属性(渔业模式),不难看出,海洋牧场的核心理念与目标和国际上开展的“蓝色增长”运动不谋而合,不同之处在于海洋牧场的建设方式加入了更多基于海洋生态系统理论的人工结构与手段,且海洋牧场将基于生态系统的渔业、基于生态系统的养殖以及空间规划等有机的整合成一个研究体系,而不是如“蓝色增长”一般将渔业与养殖业进行分割研究。因此,海洋牧场技术是传统海洋渔业进行技术改造的主导方向,近海传统的捕捞、养殖以及水产加工流通业,将逐渐地、自主地向海洋牧场发力,海洋牧场建设是我国海洋渔业生产方式的重大变革[8]。

围绕实现“蓝色增长”与“海洋牧场”的可持续发展,在本文中,我们选取海洋牧场的环境整体性与技术可行性及其关键支撑技术作为研究对象,综合考虑海洋牧场的经济可行性、社会许可性[5],通过对海洋牧场建设技术的趋势研究、海洋生物的生态城镇化设想以及海洋牧场关键技术体系3个部分的论述,以期为海洋牧场相关研究者提供系统性的技术支撑。

1 海洋牧场研究热点及问题

自1997年起,渔业资源增殖与海洋牧场国际论坛逐步成为海洋牧场技术研究较有国际影响力的交流平台,其主题反映了各国在不同时期对渔业增殖及海洋牧场技术研究的需求及热点,其中第一届(1997,挪威)及第二届论坛(2002,挪威)内容主要围绕合理对产卵量较少的幼鱼有效放流的技术及方法[9-10];第三届论坛(2006,美国)提供了重新定义负责任渔业的相关技术,建立相关标准,并强调了海洋牧场生物过程认知的重要性[11-14];第四届论坛(2011,北京)聚焦大规模野生种群增殖放流以及生态系统功能的一系列问题[15-17];第五届论坛(2015,澳大利亚)重点关注如何在变化的世界下通过渔业增养殖与养护提高食品安全[18]。梳理不同时期国际海洋牧场的关注点,我们发现海洋牧场相关技术在在近年来得到了迅猛的发展,海洋牧场对增殖放流、管理制度、生态系统调控以及海域环境监测技术的需求越来越迫切,但相关技术目前还没有被很好地整合与利用。

在以中国、日本、韩国等亚洲为代表的东亚国家围绕海洋牧场加快建设之际,以西方为代表的不少海洋生态学家对海洋牧场建设的诸多环节提出了忧虑。人工生境,特别是人工鱼礁的投入会使得底质发生剧烈改变,如将开阔海域的泥沙生境改造为岩相生境,属于生境再造,这样的人工干预行为对海域原有生境格局、生物群落乃至海域生态系统动力产生的很大的扰动(disturbance)。海洋牧场建设的扰动诚然为引入种(introduced species)创造了良好的栖息环境[19],但对原有生境的生物(local species)很可能产生不利影响[20],一增一减间需综合评估海洋牧场的建设效果;人工鱼礁的建设可能对原有的生态廊道(如鱼类洄游廊道,索饵廊道等)产生的不利影响[21-22];人工鱼礁引起的流场、物质输运等方面的环境扰动对原有的生境格局(如增加生境板块化等)及生态功能的影响[23];对加剧诸如海水富营养化等沿岸已经出现的生态危机的潜在威胁;现有大面积的迅速推广海洋牧场建设对原有海域自然海洋生态与环境带来的潜在不利影响[24];现有的海洋牧场建设评价体系绝大多数都是事后评价,急需基于事前原则对海洋牧场建设方法、规模、流程进行有效的量化评估以排除或减轻海洋牧场建设可能造成的生态隐患[25];围绕上述问题的其他人为补偿与调控措施等。上述问题代表着学界对海洋牧场建设的另一种声音,作为海洋牧场相关工作人员应该充分意识到:海洋牧场作为一种新的渔业形式,从目前来看是一柄双刃剑,如何围绕其潜在问题进一步的开发相关技术,真正实现海洋牧场的生态、可持续发展,已经成为未来海洋牧场建设亟待解决的关键问题。

基于海洋牧场研究趋势,海洋牧场的建设目标(增殖养护渔业资源,改善海域生态环境),建设基本工程结构(鱼礁、网箱、浮筏、海藻场、海草场等天然栖息地修复)以及基本原则(科学性、可控性、生态性、经济性等)已经较为明确。杨红生[26]综合国内外学者观点,指出海洋牧场的六大核心工作:绩效评估、(动物)行为管理、繁育驯化、生境修复、饵料增殖和系统管理。我国的海洋牧场建设发展到今日,相关建设者对海洋牧场的认识与理解不断加深,对海洋牧场的定义与目标也趋向达成一致。然而在对我国海洋牧场的建设提出了新要求的背景下,在强化海洋牧场建设的科学性,增强海洋牧场的可控性,保证海洋牧场的生态性,增加海洋牧场的经济性等方面,尚存在四大问题:海洋牧场的涵义应用过于宽泛,缺乏统筹规划和科学论证,忽视海洋牧场生态作用以及忽视项目评估和系统管理[26]。

面对海洋牧场如火如荼的建设之势,对海洋牧场建设与管理的相关技术需求已十分迫切,与之形成鲜明矛盾的是目前海洋牧场规划、建设方法、生态调控等相关技术尚处于发展初级阶段,可借鉴的案例较少或不具有普遍通用性。通过对学界海洋牧场建设目标,核心工作以及其潜在问题进行梳理,我们认为海洋牧场作为一种基于生态系统的可持续发展渔业形式,其规划与建设相关技术应该以增殖对象为中心,解决增殖对象与其他渔业资源以及海洋环境生态可持续发展过程中的关键问题。

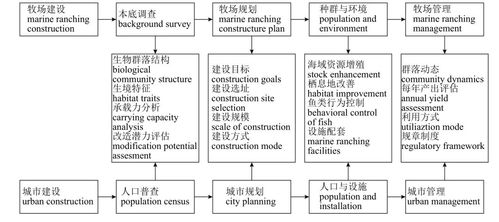

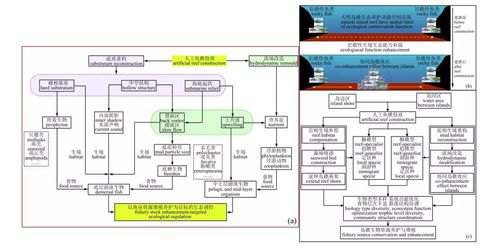

图1 海洋牧场建设与城市建设对比图

Fig. 1 Comparison between modern marine ranching and urban construction processes

2 海洋生物的生态城镇化设想

他山之石,可以攻玉。城市生态系统作为一个以人为中心的、结构复杂(包括人与自然环境)的人造环境生态系统,与海洋牧场生态系统具有很多相似之处(图1)。城市生态学较海洋牧场生态学发展历程更长,研究技术手段更先进,经过近百年的发展,融合了以生境基础为研究对象的城市学,以人与环境之间的相互关系及规律为研究对象的人类生态学,以某一区域内生物群落与环境之间的主要因果关系为研究对象的城市景观生态学以及以城市环境如何影响人类在环境中的场所及空间行为为研究对象的城市地理学等众多学科[27]。城市生态学在从宏观上把握生态系统的结构、功能和调节机理,为生态系统的发展提供宏观战略指导;在微观上提供生态系统调控方法、生态规划、生态建设、生态管理以及与其他生态系统间关系的技术方法上都提供了先进的理念与研究工具。基于此,我们借鉴了城市生态学的研究方法及其研究工具,并尝试将其利用融合到海洋牧场生态系统中。围绕海洋牧场规划与建设的关键问题,我们首次提出了海洋生物的生态城市化设想,并论述了基于海洋生物生态城市化设想的海洋牧场的选址、生境营造、生物资源增殖与行为控制以及回捕产出管理四大技术体系,以期实现海洋牧场的科学规划、建设与管理。

基于海洋牧场生态城镇化设想,我们认为海洋牧场建设技术研究应包含以下4大主线:

①以海洋生物与植物及非生物环境的演变过程为主线,侧重于海洋牧场的人工生态系统研究海洋牧场本地种、增殖目标生物、不同层级生物、海洋牧场功能构件以及生态环境的相互关系研究,其核心技术内容为海洋牧场选址与规划技术。

②以海洋生物为研究目标,围绕海洋牧场生态系统,以提高海洋牧场生态系统栖息地的适宜性等参数为目标,探讨生物群落的生物学特征、行为特征和生物生态位在不同层级海洋生物生态城镇化过程中的地位和作用,其核心技术内容为海洋牧场生物资源增殖与行为控制技术。

③以海洋牧场能流、物流和信息流为主线,侧重于海洋牧场食物网系统以及以海洋牧场建设区域为中心区域生态系统功能方面的研究,其核心技术内容为海洋牧场生境营造技术。

④将海洋生态系统视为人工生境—海洋经济—自然复合生态系统,以复合生态系统的概念、理论主流,研究海洋牧场生态系统中的物质、能量的利用、人类活动和自然的的协调以及动态系统调节等,其核心技术内容为海洋牧场管理技术。

2.1 基于海洋生物生态城镇化设想的海洋牧场选址与规划技术

海洋牧场的结构既包括自然环境又包括人为环境,海洋牧场结构对环境、增殖目标生物、其他海洋生物以及内部的结构成分均会产生影响,其中心主要围绕增殖目标生物。海洋牧场是增殖目标生物与环境,增殖目标生物与本底生物关系最密切又矛盾最突出的场所,而环境与生态安全保护是可持续发展海洋牧场的前提,因此,应该对海洋牧场性质、结构、格局、规模等进行分析规划,调节系统内的各种生态关系,改善系统的结构和功能,确保系统自然平衡,不对其他海洋生物产生剧烈影响,促进海洋牧场与自然的协调发展。

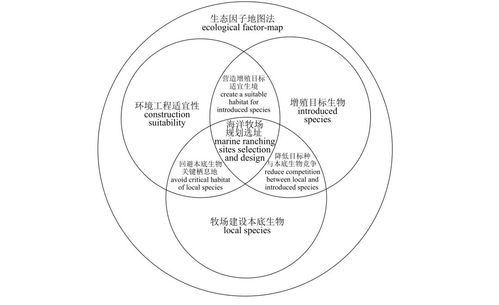

在海洋牧场选址与规划技术中,工程环境适宜性指在基于现有海洋牧场建设方式,需要考虑的工程可行性选址指标(图2)。根据过往研究,主要包含水深、流场、底质分布、水色、透明度、悬浮物、氮磷含量和重金属含量等工程可行性参数[28],通过AHP层次分析法,能够在各种尺度下分析海域开展海洋牧场建设的适宜性,该技术在海洋牧场选址技术中较为成熟,已在舟山群岛等海洋牧场选址过程中进行应用[29-30]。

牧场建设本底生物指标与牧场建设增殖目标生物指标分别要求海洋牧场建设中(诸如人工鱼礁等生境再造)避免对原有生境生物造成的负面影响,同时,建设后的海洋牧场需要满足增殖目标生物对牧场环境的适宜性。上述两大指标的核心技术在于对占据模型(occupancy model),GAM模型等描述与预测生物分布模型的合理开发运用[31]:其中占据模型由levins在1969年首次提出[32],这类模型忽略局部种群的大小,但考虑了被占据的生境斑块的比例,其最大的优点在于需要的本底数据较为简单仅需生物的出现/缺失(presence/absence data)地理与环境数据[33],即可得到生物在地理空间上的分布,从而评估生境再造是否会对本地种造成重大影响以及是否适宜增殖目标生物的生存与生长,而模型中的生境环境指标则可通过海洋牧场建设对环境(流场、营养盐、底质等)的数值模拟获得,该方法在一些本底数据较缺乏的新建海洋牧场具有很强的实用性[34];而GAM模型是目前生态学上较为热门的基于生态因子组合的描述与预测型模型,在具有完整的生物量、群落数据以及环境数据的海洋牧场更为适用:相较于占据模型,基于GAM模型的预测能够预测生物的丰度、生物量在地理上的分布[35],能够帮助海洋牧场管理者权衡海洋牧场建设过程中对增殖目标生物与本底生物的综合影响,具有更强的科学性。

图2 基于海洋生物生态城市化设想的海洋牧场选址与规划核心理念图

Fig. 2 Conceptual diagram of marine livestock ecological urbanization hypothesis-based marine ranching sites selection and design

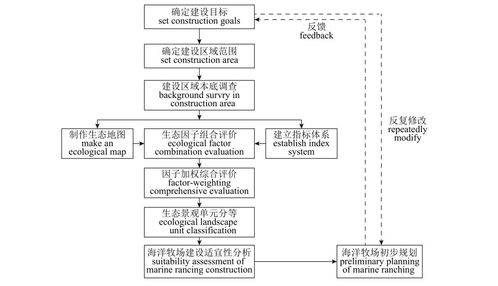

在得到工程的环境适宜性、增殖目标生物、牧场建设本底生物指标后,我们可以将3大指标利用生态因子地图法在海洋牧场建设备选海域进行叠加。生态因子地图法是发达国家开展城市“大地景观规划”或“景观生态规划”工作的重要方法,其基本原理是:用一系列画在透明胶片上的生态因子地图,进行多层次的单因子分析,然后针对具体的规划目标,通过底图的重叠,找出最适合建设的区域[27]。而生态因子组合评价[36]则是整合三大指标、量化评估海洋牧场的重要方法,主要依靠多元统计技术方法来实现,能够分辨、总结研究对象群体变量和类似变化格局与空间差异。在运用底图重叠分析与生态因子组合评价的过程中,使得规划师能够综合考虑上述3大因素,在多种可能性选择中寻求最佳解决方案(图3)。

2.2 基于海洋生物生态城镇化设想的海洋牧场生境营造技术

自20世纪80年代,发达国家凭借国力一方面运用工业的发展理念和模式改造传统海水养殖业,一方面基于生态的发展理念和模式采用人工措施放流苗种或人工栽培、科学管理、收获以及海洋环境改造保护,对传统海水增养殖业进行强力的工业化改造以谋求高效产出海洋生物。然而近年来海水养殖业的迅猛扩张与高密度养殖同样造成了诸如海水富营养化[37]、疾病大面积暴发[38]、海域生态系统崩溃[39]等严峻问题,这些问题与城市发展中的“城市病”有诸多相似之处,针对上述这些问题,城市生态学中提出通过发展“卫星城”限制城市规模, 来缓解或至少部分地解决城市问题, 提高城市居民的生活水平, 为城市居民提供良好的环境、优质的服务和有效率的设施[40]。借鉴“卫星城”的相关成功经验,我们提出通过在天然高生产力海域周围发展人工海洋牧场,以此缓解天然高生产力水域的生态压力,控制海洋生物规模的过度增长,促进海洋牧场的“离心”发展,将一些天然生境不具有的生态功能转移到新建的人工生境,其核心在于高生产力海域的生态功能补强、扩张,周边水域人工生境的营造与改造以及海洋牧场核心区域间生态廊道的搭建。

图3 基于海洋生物生态城镇化设想的海洋牧场选址与规划技术流程

Fig. 3 Specific technical processes and procedures of marine livestock ecological urbanization hypothesis-based marine ranching sites selection

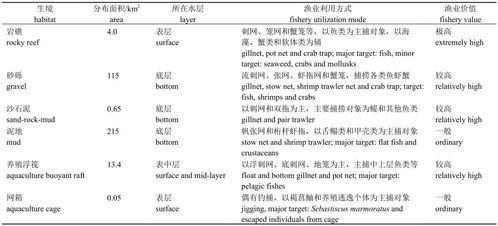

表1 马鞍列岛海域各种生境分布及渔业利用

Tab. 1 Typical habitat distribution and fishery resources utilization types in Ma’an archipelago

以马鞍列岛岛礁海域为例(表1),天然海域包含岩礁、砂砾、沙石泥、泥地等高度异质化的生境,可用于人工生境营造的构件包含了人工鱼(藻)礁、网箱、养殖浮筏等。基于群落调查,我们发现以岩礁、沙石泥、养殖浮筏等为代表的生境具有很高的渔业价值,是海洋牧场建设的重要参照。其中人工鱼礁是人为在水中设置的岩礁构造物,为鱼类等水生生物栖息、生长和繁殖提供必要、安全的场所,营造一个适宜鱼类生长的环境,从而达到保护增殖渔业资源的目的[41]。岛礁海域人工鱼礁投放位置不同引起渔业资源增殖效果差异,在岛礁边岩石泥沙过渡带建设人工鱼礁,通过补强岩石生境,优化岛礁海域的生境及其功能连接,形成空间范围更大、生境类型更多样、食物链层次更丰富的岩石—泥沙相局部生态系统,为恋礁性鱼类和近距离洄游的鱼类资源提供优良栖息地[41],实现岛礁海域鱼类等生物资源养护和增殖的目的。图4为岛礁生物资源养护型人工鱼礁区建设模式流程图。

图4 岛礁生物资源养护型人工鱼礁区关键过程,技术概念与流程目标

(a)岛礁生物资源养护型人工鱼礁区关键过程图;(b)岛礁生物资源养护型人工鱼礁技术概念图;(c)岛礁生物资源养护型人工鱼礁区建设模式技术流程与目标图

Fig. 4 Key link, concept framework, technical process and target diagram of island reef-based marine ranching construction mode

(a)Key link diagram of island reef biological resource conservation-based artificial reef construction; (b)Concept framework of island reef-based marine ranching functional enhancement technique; (c)Technical process and target diagram of island reef-based marine ranching construction mode

养殖浮筏与养殖网箱作为两种中上水层的人工生境,往往会在水体表层数米深的范围内敷设大量的人工构造物(如网箱、浮绳和筏架等) [42],不同程度增加海洋表层水体的空间异质性,为各种附着和游泳生物提供阶段乃至永久性的栖息、摄食和避敌等生活场所[43] 。对于海洋鱼类而言,这种结构类似于大洋中常见的集鱼装置[44] 。当浮筏与网箱养殖活动的时空尺度达到一定规模时,它起到的作用应不仅仅局限于聚集鱼类,而可能具备增养殖各种鱼类资源的海洋牧场功能[43]。

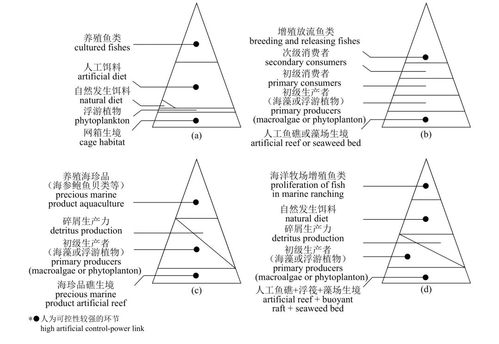

为此,我们分析了我国现有的海洋牧场生境营造模式(图5),传统模式主要为两类:其一为网箱养殖为代表,这类海洋牧场中能提供的饵料基础只是很小的一部分,大部分要靠人工投饵等外部输入,同时对野生生物的聚鱼效果一般;其二为增殖放流模式,该模式往往将增殖放流种释放到天然栖息地或人工鱼礁等人工生境中,但由于这些生境往往属于较大的开放性的生态系统,增殖放流对象往往处于较大的生态压力中,加之生境的基础生产力主要由浮游植物、悬浮颗粒物等变动较大的形式构成,使得生态系统稳定性较低,其效果与效率存在较大的不确定性[15]。本世纪初开始,随着海洋牧场的迅猛发展,以北方獐子岛模式为代表的海珍品底播型海洋牧场成为一种新的海洋牧场模式,该模式在黄渤海区较为普遍,其生境建设结合了人工鱼礁投放,海藻场修复等底质改造和底播增殖,生产种类集中在海参、鲍鱼、扇贝等海珍品,并对确权海域进行功能区划,布设了潜标、浮标,建成了水文数据实时观测平台,到目前已开发超过2 000 km2的海域[26]。北方模式是一种在增殖放流和人工鱼礁建设的基础上,涵盖育种、育苗、养殖、增殖、回捕全过程,重视生境修复和资源养护的海洋牧业形态,增殖对象普遍属于生态系统中的初级消费者,其经济价值较高,但在南方由于环境因子不同,加之南方海洋牧场主要以鱼、虾、蟹、头足类等高级消费者为增养殖对象,因此,南方海洋牧场的生境营造技术应应有不同的建设手段、方式和功能等核心特色。

图5 我国现有海洋牧场代表性生境营造模式

(a)传统网箱养殖模式; (b)传统增殖放流模式; (c)北方海珍品底播型海洋牧场模式; (d)多层次营养结构与全空间水域的海洋牧场模式*●人为可控性较强的环节

Fig. 5 Typical marine ranching habitat construction mode

(a)Traditional cage aquaculture mode; (b)Traditional stock enhancement and releasing mode; (c)IMTA mode in north CHINA; (d)Multi-trophic and spatial bed marine ranching mode*●High artificial control-power link

围绕南方海洋牧场的环境特点、增殖对象(以高级消费者为主)以及主要手段(人工鱼礁+增殖放流),我们结合城市生态学中的“垂直森林”与“森林城市”理念[45]与海洋牧场IMTA模式[21],提出的适合南方海洋牧场生境营造方式:基于多层次营养结构与全空间水域的海洋牧场模式(multi-trophic and spatial based marine ranching,MTMSMR,图5)。该模式以底层的人工鱼礁、人工藻礁,以及浮式鱼礁、贝藻类养殖浮筏、网箱等中上层人工生境构件为基础,重点结合海藻场生境营造、饵料生物自然发生、海洋空间规划以及增殖生物科学放流等核心技术,强调饵料生物的增殖性、持续性、生态系统的稳定性,生境人工构件间的互补性以及水层利用的最大化及合理性,以克服当前牧场运营期缺乏系统管理,天然饵料增殖与幼体庇护技术匮乏的核心技术问题。

具体的说,在物种多样性—生态系统功能研究中,生态系统各个层级的种类组成是生态系统服务功能的关键驱动力[46],其高生态服务功能及稳定性主要需要以下3个基础支撑实现,其一为海洋牧场海域多样的底质基础、丰富的营养盐基础以及合适的水动力作用[47],其二为多元的初级生产力结构[48],其三为不同生态类型的次级生产力以保障海洋牧场区丰富的饵料基础[49]。在实际建设中,可以选择分布围绕具有自然藻场(含藻场修复)的岛礁或规模化筏式养殖区的水域为海洋牧场核心区域,以便起到功能叠加,相互促进的作用。生境营造目标集中在利用不同类型及功能鱼礁,采用一定的组合方式,将其布设在海域底部空间,通过改造网箱及浮筏设施,形成浮鱼礁,开发利用中上层水体空间。在人工鱼礁设计上,以产卵、增殖保护等功能礁体为主,在保证稳定性的同时,人工鱼礁可进行大型化设计,以加强海水混合强度,制造上升流提高海域营养盐循环以及以浮游植物为代表的初级生产力水平;在开发中上层水体空间上,通过在栽培海藻等单位面积生物量为浮游植物400倍以上的高初级生产力水生植物[50],对海域营养盐进行有效调控,并提高生境的空间复杂性,提高海域初级生产力的水平、稳定性以及对幼鱼的庇护功能[51],同时在浮筏上可对贝类等滤食类生物进行吊养,充分利用生境的高生产力水平;在饵料生物的提高上,基于生境的物理基质(鱼礁、浮筏、网箱等)、高初级生产力(浮游植物与大型海藻)以及大型海藻及滤食性生物产生的高碎屑生产力,可以适当投放钩虾、麦秆虫等常见的鱼类饵料生物,形成自然的饵料生物功能群,将初级生产力有效转换成高营养层级生物充足的饵料,最终达到系统自然生成饵料、提高系统稳定性的目的。总之,南方海洋牧场生境营造应注重高效的动力过程与和谐的生态功能,通过两个或两个以上的生产体系与环节之间的系统耦合,使物质、能量能多级利用,高效产出、资源、环境系统开发持续利用,充分使海洋牧场的优势性、稳定性、可控性有机结合,化污染负效益为经济正效益。

2.3 基于海洋生物生态城镇化设想的海洋牧场生物资源增殖与行为控制技术

在海洋牧场建设中,生境生态改善是基本建设,海域资源增殖则是核心问题,为增强海洋牧场的可控性、高效性与经济性[5],其关键技术就在于海洋生物行为控制亦或是控制海洋生物分布。海域资源增殖包括全营养层级的生物资源增殖,其中围绕海藻、贝类、饵料生物等低营养层级生物增殖旨在提高对高营养级增殖目标生物的承载力,改善海洋牧场的空间异质性、系统稳定性、水动力及营养环境,同时提升海洋牧场产品的经济性;而针对高营养层级生物,应降低其死亡率、控制海洋生物分布,形成渔业资源目标种的可持续利用。参考城市生态学生中对城市人口分布的定义[27],海洋牧场生物分布定义为海洋生物在牧场空间的分布状况,它涉及海洋生物的迁移、海洋牧场的城镇化、海洋牧场规划和增殖等要素。

其中海洋生物迁移是指海洋生物在地理空间改变居住地的移动,从空间上应达到海洋生物在牧场及其毗连区和海洋牧场内不同功能区的迁移;从迁移时间上应达到形成海洋生物的周期性迁移和永久性迁移;海洋牧场的生境适宜性以及海洋生物的生理生活需求是海洋生物迁移的内部主要因素,其目的主要是寻求好的生存环境和其他活动环境,过上舒适的生活,其核心技术参考基于海洋生物生态城镇化设想的海洋牧场生境营造技术。

海洋生物生态城镇化是在指海洋生物迁移与增殖过程中,海洋生物不断向海洋牧场转化和集中,海洋牧场目标种的生物量与占比逐步提高的单向动态过程。海洋生物城镇化的发展主要有2种途径:海洋牧场毗连区生物大批涌入海洋牧场核心区,海洋牧场生物通过增殖放流、行为控制等技术将生物资源有效转化为具有海洋牧场生活方式的生物。增殖放流应将陆域苗种繁育、苗种运输与海域投放苗种暂养、鱼类驯化、科学放流技术(放流时间、地点、环境)相结合以形成充足的资源补充量并降低幼苗由于不适应野外环境造成的高死亡率,特别是中间暂养技术能够提高幼鱼在野外的存活率[26]。使苗种适应放流海域环境的措施,经过暂养,放流苗种体长有所增加,利于提高野外存活率,整体提高海洋牧场的经济效益。鱼类驯化主要有3种形式:其一,针对某些定居种(如岩礁性、趋礁性鱼类),通过分析增殖放流种在野生或实验室环境下的出现率与环境因子的关系,得到增殖对象适应的流速、温度、饵料生物需求等信息,通过生境营造技术创造适宜增殖生物的环境因子,利用生物自身对环境的需求控制鱼类的活动范围,国内目前已经利用不同礁体组合及其流场效应下鱼类的出现位置与频率的系列研究,建立了礁体结构—鱼类位置—流速特征之间的研发路径[52];其二,针对一些游泳能力不强的,对饵料需求较大的生物,利用生物对某些刺激有敏感性反应的特点,声学和光学等生物自身的生物学特征结合投饵强化记忆对鱼群进行控制[53],如诱导礁、声响驯化等正面刺激,诱集鱼类集中在某一个场所,例如,日本在一些海湾用声音驯化真鲷(Pagrus major),受过驯化的真鲷对声音至少能保持4个月的记忆,回捕率比普通放流高出3~4倍[54];其三,针对某些游泳能力较强的生物,洄游性鱼类,利用行为学走触性建造、围栏气泡幕、大型辣水自动控制网栏、微电流深水网箱,结合自然发生饵料与投放装置[55]。在装置平台上,人工鱼礁、浮筏、网箱等则可作为驯化装置,如音响、投喂和水下监控等装备设施的搭载平台,确保目标种得到有效驯化,保障装备的水下安全。

2.4 基于海洋生物生态城镇化设想的海洋牧场管理技术

海洋牧场管理产业旨在提供海产品和工艺的生态评价、生态设计、生态工程和生态管理方法,参考城市生态学“绿色经济核算体系”等相关技术体系[27],可包含海洋牧场的“蓝色经济核算体系”、“生态产品规格与标准”等,涉及海洋牧场的竞争能力、管理体制、发展战略以及行动方针等。基于海洋生物生态城镇化设想的海洋牧场管理技术其核心内容是基于海洋牧场生态系统的系统分析,对海洋牧场内错综复杂的相互关系的辩证分析、预测以及调整。管理指标主要包含如下5点:生态基础设施的承载能力;生态服务功能的强弱;海洋牧场物质代谢链的闭合与滞竭程度;景观生态量构序的整合性;种群动态及最大可持续产量、最大可持续经济产量。

海洋牧场的系统分析更多是指搜集系统信息进行收集、整理、加工综合,从而建立与系统结构、功能相关的数学模型,解释与研究对象有关的现象,对系统行为和发展做出评价和预测,并对系统做出适当调整的一种方法。从服务管理指标的相关技术上看,目前海洋牧场管理系统分析除了继续依赖经验和实物模型等传统手段外,包含卫星遥感、海洋观测网等海洋观测技术以及数学和计算机等定量评估技术逐渐成为海洋牧场的核心技术[30]。

针对海洋牧场的监测,传统方法主要采用现场取样调查,其在时间序列上对环境的监测间隔较长,费时费力且成本较高,尤其是对牧场突发环境变化的敏感性很低,无法满足现代海洋牧场实际管理的要求。近年来逐渐出现海洋浮标监测系统、卫星遥感、海洋观测网技术在海洋监测中的运用实例,其中在大尺度的海表面环境监测上,卫星遥感具有很好的精确性,能够监测诸如赤潮、绿潮、富营养化以及人为活动(如航道疏浚、海洋工程)等环境变化[56]对海洋牧场的影响,而海洋浮标监测与海洋观测网技术则能够在立体空间上对海洋牧场内外的环境因子进行全方面监测,是高效的海洋牧场监测体系[57]。

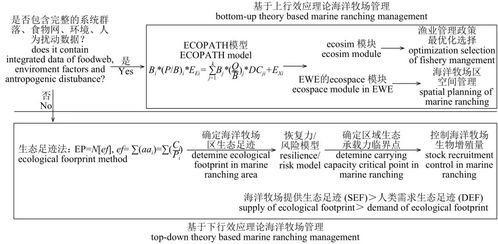

围绕生态承载力的有效评估管理,根据监测技术的不同、数据完备程度等实际情况,其评估技术可分为2种(图6),一种基于下行效应理论,通过测定现今海洋牧场生物为了维持自身生存而利用自然的量来评估海洋对生态系统的影响,推荐使用生态足迹法[58];另一种基于上行效应理论,推荐使用ECOPATH和ECOSIM模型,该模型于20世纪50年代由Hannon将其从经济学引入生态学研究,是一种生态系统营养成分的研究方法[59]。

任何已知海洋生物的生态足迹就是其占用的生产这些海洋生物所消费的资源和消纳这些生物所产生的废弃物所需要的海洋总面积。而生态安全就是生态承载力的“底线”和该区域海洋牧场的管理目标,超过这一临界值,表明海洋生物对自然生态系统的压力超过了地区所提供的生态承载力,该区域的生态系统有崩溃的危险。其临界值可通过恢复力/风险(resilience/risk model)模型进行预测[60]。生态足迹法是国内外目前分析生态承载力最具代表性的方法之一,可直接判断海洋牧场区域是否处于生态承载力范围内,其最大优点就是仅需要生物群落数据及增殖目标生物的摄食数据即可做出初步的评估;其缺点也较为明显,虽然其定量化程度较高,可用较少的因素定量测算生态承载力状况,但因无法考虑影响生态承载力复杂因素间的作用,且单纯以增殖生物对初次级生产力的占有与利用角度分析复杂生态系统的承载力水平,显然有失偏颇,忽略了其他环境影响因素的作用。

在生物(群落,食物网关系,捕捞强度等)及环境数据较为完备的海洋牧场,推荐使用ECOPATH和ECOSIM模型。ECOPATH模型定义生态系统由一系列生态关联的功能组成分组成,这些功能组包括海洋牧场内的有机碎屑、浮游生物、各种贝螺类、虾蟹类和鱼类等。通过查明海洋生态系统食物网的基本结构和食物网关系及主要营养通道能量流动转换途径和定量的关系,量化其动态变化及生态容纳量,预测生物资源的交替和补充机制,对渔业管理政策进行模拟和评估,为海洋渔生态系统的健康发展服务[61]。同时,ECOPATH和ECOSIM模型中开发的相关模块及程序为海洋牧场相关管理者提供了较多的选择,如ECOSPACE可以同时模拟和预测多种海洋牧场管理策略,通过改变海洋保护区(marine protection areas, MPAs)的位置、范围大小和禁渔期、禁用渔具等条件设置就可以方便的生成不同MPAs管理策略的情景[62];又如ECOSIM模型的使用者可以选定经济价值、社会就业或生态系统稳定性中的某个目标的利益最大化,设定的特定目标代表管理的策略[63]。利用高度的非线性搜索程序Dacidson-Fletch-Poewll(DFP,共轭坡降法),以观测它们在不同的管理目标中是如何冲突或权衡的,搜索可满足这些目标最佳的相对渔船规模[64]。利用“闭合循环模拟”在开放循环模拟结果的框架下,综合考虑种群评估动力学和控制过程不确定性(包括评估过程的动力学、生物量估算的误差以及捕捞强度随时间的变化等),旨在评价开放模拟结果的效用性。

图6 海洋牧场生态承载力评估技术流程图

图中ECOPATH模型中,(P/B)i为第i组的生产量与生物量比值,(Q/B)i为第i组的消化量与生物量比值,DCij为被捕食者i占捕食组j的总捕食量比例,EXi为第i组的产出(包含捕捞量与迁移量);生态足迹法中,i为海洋牧场中初/次级生产者及其类型,Pi为海洋牧场中的初/次级生产力,Ci为海洋牧场增殖生物i对初/次级生产力的平均消费量,ααi为增殖生物对初级生产力i的消耗量折算的生产面积,N为增殖生物数,ef为增值生物平均生态足迹,EP为总生态足迹

Fig. 6 Technical procedures of marine ranching ecological carrying capacity evaluation

in ECOPATH model, (P/B)i is the ratio between production and biomass of group i, (Q/B)i is the ratio between consumption and biomass of group i, DCij is the proportion predator i in total consumption of prey j, EXi is the production (including the catch and net outflow); in ecological footprint method, i is the primary or secondary producer in marine ranching, Pi is the primary or secondary production in marine ranching, Ci is the introduced species i’s average consumption biomass to primary or secondary production, ααi is the mean production area of introduced specie consumption to primary production i, N is the number of introduced specie, ef is the mean ecological footprint of introduced specie, EP is the total ecological footprint

3 海洋牧场技术展望

以往,我国海洋牧场技术体系形成主要来自日本、欧美,经过多年的栽培渔业、路基化养殖建设(FAO),我国海洋产业有了飞跃式发展、形成了养殖为主,捕捞为辅的基本构架,优势大体形成,鱼虾贝藻等水产品产量均为世界第一(FAO)[5]。然而,伴随着近海资源衰退,海洋空间日益紧张,近海富营养化等问题,我国海洋经济技术体系已经进入需要更新调整和构建时期。围绕我国农业的六大关键环节(育种、病虫害、栽培、机械化、加工、经济),从当前海洋牧场的技术上看,相关技术尚存在针对性技术不成熟、软技术与硬技术不均衡、单项技术与系统性技术不均衡等问题。从技术现状上看,我国在育种、加工两大环节上目前已经较为成熟,而在病虫害、栽培、机械化、经济等四大环节尚需提高。

我国海洋牧场病虫害技术的桎梏之一是目前传统的单一作物生产模式,这种生产模式一旦出现病虫害,很难得到有效控制,因此近年来生态化养殖模式成为解决该问题的重要手段,例如在对虾养殖中利用多营养层级养殖模式通过鱼类混养淘汰病虾,水生生物栽培调控水质,已经取得了良好的效果,也为开放水域的提供了参考,因此,多营养层次综合养殖模式(integrated multi-trophic aquaculture, IMTA)是未来海洋牧场技术的重要发展方向之一[65]。

目前制约栽培技术发展的主要原因是我国日益增长的水产品需求与日益紧张的海洋空间,例如目前浮筏养殖、网箱、人工鱼礁水域建设较为分散,集成性不强,水层利用叠加效果不明显,因此围绕海洋牧场的建设规划与空间整合需要将不同海洋牧场构件进行充分整合,并在不同尺度下充分考虑整体海洋功能区划。为达到上述目标,需要充分整合包含卫星遥感、海底观测网等观测技术,加强海洋牧场的在线监测和生态灾害预警预报,同时导入不同海洋牧场功能构件的海域空间叠加技术,此方面相关技术的利用是对海洋牧场栽培技术的重要补充。

针对海洋牧场的机械化技术,研发包括海洋藻类大型自动收割仪器、可升降式海洋平台、大型深水网箱、鱼类驯化装置、围栏气泡幕、大型自动控制网栏等提升海洋牧场机械化水平的海洋装置,真正实现海洋牧场的工业农牧化,降低渔民劳动强度,高效开发海洋牧场。

为克服海洋牧场经济环节中市场导向不明确、水产品食品安全存在潜在风险、物流成本较高等问题,应着力建设海洋牧场相关产品的大数据平台对海洋牧场增殖品种进行市场化分析,实现海洋牧场的市场化导向。通过对海洋牧场生态环境的改善以及环境监测平台的建设,保障水产品的食品安全。同时,大力发展海洋物联网,实现水产品的快速流通,降低物流成本,提升水产品质量。

文章来源:水产学报

作者:章守宇, 周曦杰, 王凯, 林军, 赵静,赵旭, 郭禹, 刘书荣, 程晓鹏(上海海洋大学海洋生态与环境学院)