中国南海历史性权利之争构成中国海洋争端中复杂又未解的难题之一。目前无论是以所谓“南海仲裁案”仲裁庭为代表的外界否定此项权利,还是中国政府和学者维护此项权利,均以此项权利在国际海洋法体系中的地位为理论基础和根本依据。对此,维护历史性权利之法律地位的“国际习惯法”说更为合理,但面临两方面困境:第一,与此相对立的“一般海洋法规则例外”说未从根本上被否定,“国际习惯法”说面临着理论障碍,中国南海历史性权利的法律地位也始终处于争议状态;第二,“国际习惯法”说未与南海地域特色相结合作进一步的研究,中国南海历史性权利缺乏专门的国际法理论支撑,“国际习惯法”说在应对外界的质疑和否定时存在不足。

本文在上述背景下探讨中国南海历史性权利之“国际习惯法”说。首先,全面否定与此说相对立的“一般海洋法规则例外”说;其次,结合南海的历史和特殊性深度挖掘国际习惯法体系中的区域性国际习惯法理论,最终保障中国南海历史性权利在国际海洋法体系中的合法地位和适用。

一、“国际习惯法”说的界定

国际习惯法主要指国家在实践中形成的具有法律约束力的行为规则。与历史性权利相关的国际习惯法理论主要包含如下两方面的内容:

第一,历史性权利构成国际海洋法体系中的合法权利。

“国际习惯法”说下,历史性权利主要指一国长期、持续且有效地在某陆地或水域行使主权或进行捕鱼和航行而形成的所有权、捕鱼权及航行权。其中,历史性所有权相当于领土主权。一国行使历史性所有权的水域属于常见的历史性水域,历史性海湾也属此范畴。

此外,长期、持续且有效地实施上述活动的过程又称为历史性巩固过程。这一过程的成立,离不开地理位置邻近国或者具有特定利益国等利害关系国的默认。因此,历史性巩固的成立暗含着利害关系国的默认,利害关系国默认是历史性巩固的外部保障和表现形式。

“国际习惯法”说认为,国家根据历史性巩固过程取得的历史性权利系合法权利,并理应得到承认和尊重。

第二,历史性权利的适用独立地受到国际习惯法的调整和保护。

此种说法主要是针对一般海洋法规则而言的。一般海洋法规则主要指以《联合国海洋法公约》(以下简称《公约》)为核心的,规范沿海国以其陆地领土海岸线(领海基线)为基础向外扩展形成的领海、毗连区、专属经济区和大陆架等海域的规则。

“国际习惯法”说认为,历史性权利的适用受独立于一般海洋法规则之外的国际习惯法的调整和保护,而不受一般海洋法规则的制约。

上述“国际习惯法”说是针对国际社会所有历史性权利而言的。中国南海历史性权利主要指中国对南海岛礁及其内部和附近水域的历史性所有权以及中国在断续线内水域(断续线划定之前称为“南海海域”)的历史性捕鱼权和航行权,这些权利属于上述历史性权利范畴内,故上述国际习惯法的理论也可适用于中国南海历史性权利。

二、“国际习惯法”说之理论障碍的排除

“一般海洋法规则例外”说认为,历史性权利是在违背或减损一般海洋法规则的基础上产生的非法权利,只有获得一般海洋法规则的认可才能成为合法权利得以适用,由此其适用实际上受一般海洋法规则的制约。此说法与“国际习惯法”说完全相反,除前述“南海仲裁案”仲裁庭以外,其他国际组织、外国政府及学者也将此说法适用于中国南海历史性权利,故此说法构成中国南海历史性权利之“国际习惯法”说的主要理论障碍。但通过考查历史性权利的产生、认定和适用的理论与实践,会发现“一般海洋法规则例外”说无法成立,相反“国际习惯法”说更为合理。

2.1历史性权利的产生

历史性权利的产生主要分三种情况:

1.部分历史性权利形成于一般海洋法规则产生之前。一般海洋法规则之相关国际习惯法形成于19世纪,当时主要包括领海和公海制度。但是,部分历史性海湾(如康卡勒湾、沙勒尔湾、丰塞卡湾等)在领海和公海制度产生之前便已存在,国际司法机构在1910年“北大西洋渔业案”等国际争端中,还据此承认过此类历史性海湾的合法地位。同时,中国对南海诸岛的历史性所有权等历史性权利也同样形成于19世纪之前的古代时期。

2.部分历史性权利与内容模糊的一般海洋法规则同时走向成熟和完备。除了早于一般海洋法规则产生之外,还有部分历史性权利是在一般海洋法规则形成之后产生的,此时若认定前者违背了后者,那么后者至少已经形成了稳固且明确的规则体系。例如,诸多学者认为在早期的一般海洋法规则由领海和公海制度构成时,一国主张历史性所有权的水域本应属于公海,故此项权利违反了一般海洋法规则之公海自由原则。此结论的前提为,早期的一般海洋法规则已明确了领海的宽度以及领海之外公海的起算点,从而能够确定历史性所有权是一国突破了领海的界限在公海建立的。

但事实上,当时的一般海洋法规则未明确领海宽度,学界对此问题也莫衷一是,并提出了“航程论”、“大炮射程论”及“海上要塞围墙论”等不同的主张。在《公约》生效前,各国对领海宽度的主张从3海里到200海里不等。正是基于领海和公海范围的不稳定和不明确,一国才将具有重要经济或安全利益的特定面积水域纳入本国主权管辖,从而形成了本国的历史性所有权。当一般海洋法规则(主要指《公约》)明确了领海之12海里的宽度后,由于部分国家对特定海域的历史性所有权已成既定事实,一般海洋法规则只能绕开此项权利去调整其他海域,从而使得领海、内水制度与历史性所有权一起,构成一国取得领土主权的两种完全不同的方式。在此情形下,历史性所有权是与一般海洋法规则一同走向清晰、成熟和完备的。

3.如历史性捕鱼权和航行权等部分历史性权利源于符合一般海洋法规则的历史活动。部分国家根据公海自由原则早期在某海域开展捕鱼和航行活动。由于此类活动已构成该国的传统,并关系到该国的经济利益,沿海国在将相关水域纳入本国专属管辖时,提出视该国传统活动为历史性权利,并对其表示承认,作为令该国同意本国扩展专属管辖的妥协条件。

历史性权利产生的方式无法得出历史性权利是在违背一般海洋法规则基础上产生的。相反,历史性权利的产生早于一般海洋法规则,并与一般海洋法规则共同走向成熟完备,这再次印证了“国际习惯法”说下,历史性权利之历史巩固的过程。

2.2历史性权利的认定

在“一般海洋法规则例外”说下,历史性权利需获得一般海洋法规则认可才能由非法权利转变为合法权利。例如,就历史性所有权而言,此说法认为这项权利建立在公海海域,并违背了公海本应由所有国家共有的一般海洋法规则,故其须获得一般海洋法规则的认可方能合法。

一般海洋法规则是经国际社会合意达成的,“一般海洋法规则的认可”相当于“国际社会的认可”。但事实上,即便是持“一般海洋法规则例外”说的权威学者也仅看重利害关系国的行为和态度。因历史性权利的形成关系到地理位置邻近国或者具有特定利益国家的海洋权益,应获得这些利害关系国的默认才能成立。“利害关系国的默认”与“国际社会的认可”存在很大差别。前者说明,一国的历史性权利可基于利害关系国的默认而成立,非利害关系国的态度对历史性权利影响不大。后者说明,所有国家的认可都应当发挥同等重要的作用,即便历史性权利得到了利害关系国的默认,其他国家的反对也会阻止历史性权利的建立。持“一般海洋法规则例外”说的学者并未看重利害关系国之外其他国家的同意或者反对。

由此,“国际社会的认可”这一形式要件未获得持“一般海洋法规则例外”说学者的支持,这证明此说法是自相矛盾的。此外,由于“利害关系国的默认”包含于“国际习惯法”说之中,上述学者未跳出“国际习惯法”说的框架。

2.3历史性权利的适用

当一般海洋法规则由习惯法转化为条约后,历史性权利的适用主要分为如下两种情况:

1.部分历史性权利被一般海洋法规则转化和吸纳 :

(1)直线领海基线制度。《领海与毗连区公约》(Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone)第4条以及《公约》第7条均指出,“在海岸线极为曲折的地方,或者如果紧接海岸有一系列岛屿,测算领海宽度的基线的划定可采用连接各适当点的直线基线法”。此规定与“英挪渔业案”中,国际法院对挪威直线领海基线的肯定相一致,主要是为了尊重沿海国对其沿岸群岛水域的历史性所有权,故直线领海基线制度实际上是在吸纳历史性所有权的基础上建立的。

(2)群岛水域制度。第三次海洋法会议之前,群岛国对于其岛屿间水域的主张大多基于历史性所有权。之后,第三次海洋法会议对岛屿间水域的地位达成共识,并制定了《公约》中的群岛水域制度。因此,群岛水域制度也主要是基于历史性所有权建立的。值得注意的是,将部分历史性权利纳入一般海洋法规则,并非意味着历史性权利的适用是由一般海洋法规则制约性的,而只是得到了一般海洋法规则的认可。

2.部分历史性权利按照相关国际习惯法处理。除了将部分历史性权利转化并纳入一般海洋法规则外,对于其他历史性权利,《领海与毗连区公约》和《公约》等条约或者完全未提及,或者仅给予了简单的提及和尊重,如《公约》第10条、第15条。即便给予了尊重,公约也未规定历史性权利如何界定、取得及证明。对于公约未规定的事项,理应在公约之外依据相关习惯法来解决。这一点早已体现在《公约》序言之“确认本公约未予规定的事项,应继续以一般国际法的规则和原则为准据”的规定当中。学界对此论证较多,笔者不再赘述,而是进一步挖掘《公约》序言作出此规定的根本原因。

一般海洋法规则经历了由领海和公海制度向领海、毗连区、专属经济区、大陆架和公海等制度扩展的过程。但无论一般海洋法规则如何发展,国家据此主张的海洋权益都是由业已确立的规则创设的。一旦规则得以确立,所涉国家在本国相同性质的海域,统一享有相同的海洋权益。

历史性权利则不同,它不是海洋规则创设的,而是法律依据一项已经长久存在的事实,为了保持一种稳定的秩序,将其确认为一项权利。但就享有历史性权利的国家而言,由于每个国家的具体实践千差万别,其历史性权利的具体内容也不尽一致,国际社会难以就此问题全部作出统一规范,并将其纳入条约。这一点在历届海洋法会议期间体现得尤其明显。例如,第一次海洋法会议期间,仅是历史性海湾问题就引起了诸多分歧,英国等国认为,每一个历史性海湾都有其特殊的历史背景,很难用单一的规则作统一规定。在第三次海洋法会议期间,美国代表提出制定历史性水域之一般规则,但最终也未能实现。

故此,对于无法统一的历史性权利,当事国只能根据习惯法规则,并结合实际情况来解决。这就厘清了《公约》为何作上述序言规定,以及历史性权利为何适用此规定,并应继续由国际习惯法调整。

可见,“一般海洋法规则例外”说均无法成立,“国际习惯法”说更加合理,此结论同样适用于中国南海历史性权利。

三、“国际习惯法”说之理论体系的深化

在“国际习惯法”说下,中国南海历史性权利之法律地位的维护主要依赖通用于国际社会所有历史性权利的理论,而非自身特有的理论。由此,针对外界专门否定中国南海历史性权利的说法,缺乏专门的国际法理论对此作出相应的回应和反驳。结合南海特殊性形成的“区域性国际习惯法”说能够弥补此种不足。

3.1区域性国际习惯法的界定

1.区域性国际习惯法的构成要件。区域性国际习惯法属于特别国际习惯法的一种。特别国际习惯法是相较于一般性国际习惯法之普遍适用性而言的,主要指特定国家基于某种共同利益或者共同地域等因素建立的,仅适用于这些国家的习惯法规则。其中,因共同地域形成的特别国际习惯法又称区域性国际习惯法。

区域性国际习惯法的构成要件可参考一般性国际习惯法,即根据《国际法院规约》(Statute of the International Court of Justice)第38条第1款b项所作的“作为通例之证明而经接受为法律者”的规定,由所涉国之持续统一的国家实践(即惯常行为)和法律确信构成。但两者在认定方式上并非完全一致。

就一般性国际习惯法而言,若存在国际社会大多数国家的惯常行为和法律确信,这种习惯法通常可以成立,并直接适用于争端当事国,而无需专门查证争端当事国对此习惯的实践和态度。如在“北海大陆架案”中,当事国争论的焦点在于,等距离中间线原则是否构成调整大陆架划界的一般性国际习惯法,从而对西德具有约束力,为此国际法院主要考察了国际社会大多数国家的实践,而非西德的实践,并将所得结论直接适用于西德。

但就区域性国际习惯法而言,其适用于争端当事国的前提必须是,该国有关此习惯法的实践和态度得到了证实。如在“庇护权案”中,国际法院认为,若哥伦比亚认为秘鲁受到区域性国际习惯法的约束,就必须证明秘鲁已践行并接受了此习惯法,可能哥伦比亚同其他拉丁美洲国家之间存在区域性国际习惯法,但即便如此,基于秘鲁对此习惯法的反对态度,该国也不受此习惯法的约束。之所以存在上述不同,主要在于一般性国际习惯法的效力来源于国际社会之大多数国家的实践和同意,并据此普遍适用于国际社会,这一过程通常不取决于某单个国家的行为和态度。区域性国际习惯法则不同,其效力来源于特定几个国家的实践和同意,并主要为这部分国家创设权利和义务,而难以强加于那些对此习惯的形成毫不关心、也无意受其约束的国家,故查明此习惯法所调整的特定国家的行为和态度是此习惯法得以适用的必要环节。

2.区域性国际习惯法在国际司法实践中的适用。区域性国际习惯法或者特别国际习惯法自国际法院在1950年“庇护权案”中提出以来,在诸多国际案例中得到了广泛适用。

在“庇护权案”中,哥伦比亚主张其享有单方面解释罪犯的罪行性质的权利,此项权利来源于《蒙得维的亚权利义务公约》(Montevideo Convention on the Rights and Duties of States),秘鲁虽未加入该公约,但该公约是对拉丁美洲国际习惯法的编纂,故对秘鲁具有约束力。据此,国际法院认为,哥伦比亚所依赖的实际上是“专门适用于拉丁美洲国家之间的区域性或者当地习惯”,但如前所述,即便此种习惯在哥伦比亚与其他拉丁美洲国家之间已经形成,由于秘鲁的反对,其也不会对秘鲁产生约束力,哥伦比亚的主张无法获得支持。

在1952年“美国在摩洛哥的国民权利案”中,美国提出其在摩洛哥的领事裁判权源于习惯和惯例。针对美国的主张,国际法院援引了“庇护权案”对区域性国际习惯法的运用,得出在目前的案件中,没有充分的证据表明美国领事裁判权的实施建立在对摩洛哥具有约束力的习惯和惯例的基础上。

在1960年“过境通行权案”中,葡萄牙提出其有权通过印度领土在其飞地之间运输包括武装部队在内的人员和货物,这种权利受当地习惯的保护。而印度则提出仅仅在两个国家之间无法建立当地习惯。国际法院认为,两国之间已被其接受为调整其关系的长期持续的国家实践,可形成两国之间相互权利义务的基础;就私人、文职官员以及一般货物的通行或运输来说,有关自由通行的持续统一的实践已形成并被当事国接受为法律,故而存在当地习惯;武装部队、武装警察和武器弹药的通行或运输主要基于互惠政策,而非持续统一的实践,故无法形成具有约束力的当地习惯。

在2009年“航行权利及相关权利争端案”中,尼加拉瓜基于国际习惯法提出,哥斯达黎加应当尊重其在圣湖安河的自给性捕鱼权(subsistence fishing)。这种国际习惯法实际上是在圣湖安河附近区域,仅调整两国有关捕鱼活动的区域性国际习惯法。国际法院认为,对于源自在较长时间内持续性未受干扰且未被质疑之实践的权利,尼加拉瓜未能拒绝,这一点具有显著意义,哥斯达黎加拥有习惯权利。

此外,还存在1986年“军事行动和准军事行动案”等涉及区域性国际习惯法的案例。基于某几个甚至仅两个国家之间因地域、经济、政治等因素形成的特殊实践,一般性的国际法规则,无论是条约还是习惯,其在多数情况下仅能提供大致的指导,由此,特别或者区域性国际习惯法在明确相关国家之具体的权利义务从而解决国际争端方面发挥着关键作用。

3.2中国南海历史性权利之“区域性国际习惯法”说的成立

如前所述,中国南海历史性权利主要包括中国对南海诸岛及其内部和附近水域的历史性所有权,中国在断续线内水域的历史性捕鱼权和航行权,这些权利同其他南海周边国家在断续线内水域的历史性捕鱼权和航行权一起,构成区域性国际习惯法范畴。为证明此区域性国际习惯法的成立,需查证所涉国家(即中国、越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、文莱)在南海争端发生之前的惯常行为和法律确信。

1.南海周边各国的惯常行为。此种惯常行为的形成需从古代说起。在古代朝贡体系下,中国与其他南海周边国家之间属于宗主国与藩属国的关系。中国处于核心地位,而周围国家作为“朝贡国”,以一种特殊关系从属于中国,朝贡国的统治者向中国皇帝称“臣”,按期向中国皇帝朝贡。相应地,中国对朝贡国实行保护和援助,当朝贡国受到外敌入侵时,中国政府通常会派兵助其抵御侵略。如中国曾经派兵助马六甲王国抵御葡萄牙侵略。

受朝贡体制影响,在由宗主国与藩属国共同包围的南海,中国无疑居于主导者地位,南海海域及岛礁主要由中国利用和管辖。中国渔民在南海进行远洋捕鱼和通商,并对南海诸岛进行命名、利用、经营和管理,中国政府在此基础上将南海诸岛及其内部和附近水域纳入中国领土,并在南海海域实施巡航、缉盗、测量、救助海难等管辖活动。经过这种历史性巩固,可以说中国在南海建立了历史性所有权、捕鱼权和航行权。

此外,在朝贡体制下,中国同其他南海周边国家所构建的秩序,强调的是“怀远以德”和“协和万邦”,追求的是“共享太平之福”,中国对其他南海周边国家也通常采用以和谐为核心的亲和政策。换句话说,朝贡体制一方面赋予了中国在南海地区的主导地位,一方面又使得中国不会随意获取领土,而是适当照顾其他国家的利益。在南海海域同时毗邻他国,并对他国具有一定经济价值的情况下,中国采取允许这些国家利用南海海域并分享南海渔业等资源的政策。由此,其他南海周边国家也在此实施捕鱼及航行活动,并由此建立了历史性捕鱼权和航行权。

上述朝贡体制从唐宋时代一直持续到清末西方殖民者的入侵。之后,南海部分岛礁被日本和法国等国占领,南海周边国家在南海的活动受到干扰和影响。1945年二战胜利,中国收回了被侵占岛礁,与其他南海周边国家恢复了在南海的活动,并于1947年在南海划定了断续线,一方面重申中国的领土,一方面明确了中国原来在南海海域发挥主导作用并与他国共同行使历史性捕鱼权的范围。可见,断续线是对中国原有历史利益的明确和维护。

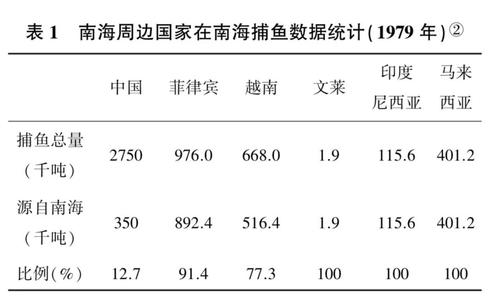

断续线划定后至南海争端发生之前,中国和南海周边国家继续维持上述权利分配。如中国对南海岛礁实施岛礁建设、划定领海基线并抵御外来侵略;中国继续与南海周边各国在南海实施历史性捕鱼权(见表1),如今中国在南海的渔场已覆盖100多个渔区,并占据南海断续线内海域面积的70%;据世界粮农组织的资料显示,2018年,中国和越南渔业出口量在世界各国中分别排名第1位和第3位,其中南海丰富的渔业资源对这种出口产业的发展发挥着重要作用。

此外,断续线得到了南海周边国家划界实践的尊重。如2000年,中国同越南划定了北部湾分界线,此分界线与此海域被去掉的两条断续线的具体位置虽未完全重合,但两者的起点、终点、总体走向基本一致。且经测量,北部湾被去掉的两条断续线大致位于北纬17°-21°、东经106°-109°之间,北部湾的分界线大致位于北纬17°-21°、东经107°-108°之间,这说明两者所划分的海域范围也基本一致,中越两国的划界实践体现了对原有断续线的承继和对历史性权利的尊重。

通过上述内容来看,除战争时期以外,中国与其他南海周边国家之间存在以南海诸岛及其内部和附近水域属于中国,所有周边国家共享渔业资源等方式,行使持续统一的国家实践,即惯常行为。

2.南海周边各国的法律确信。区域性国际习惯法之法律确信的成立在于所涉国的一致同意。由于中国承认其他南海周边国家的历史性捕鱼权,故这些国家对中国历史性权利的同意,对区域性国际习惯法的形成起着关键作用。

朝贡体制下,中国与其他南海周边国家之间的关系基于礼制建立,不同于如今平等主权国家之间的国际关系,故当时无法形成国际条约或国际习惯。区域性国际习惯法所包含的南海周边国家之法律确信的查证,应当从朝贡体制瓦解但南海周边国家继续在南海实施原有的历史活动时起。根据前述国家实践,这一时间应定位于20世纪40年代二战胜利及中国划定断续线之后。

(1)明示同意。

首先,南海周边各国通过国家声明、官方地图、报刊和书籍等,表达了对中国历史性权利的明示同意。对于中国1958年《领海声明》中对南海领土主权(也即历史性所有权)的主张,越南总理及越南《人民报》均发表声明表示支持。菲律宾政府多次通过国家声明等方式承认西沙及南沙群岛为中国的领土。1975年以前,越南官方出版的《世界地图》、《世界地图集》及《世界政治地图》等,均将西沙、南沙群岛标注属于中国所有。

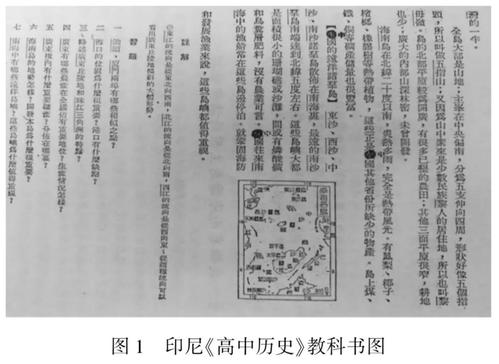

此外,印度尼西亚政府在修订其华侨学校使用的中国地理和中国历史教科书时,完全采纳了包括南海断续线在内的中国疆界地图,如其1957年出版的《初中中国地理》(第一、二册)、1952年出版的《高中历史》教科书(见图1)。这些教科书均在首页印有印度尼西亚国徽以及“印度尼西亚共和国教育部审定”字样,故体现了印度尼西亚政府对中国断续线以及历史性权利的认可。

其次,即便是南海争端发生之后,其他南海周边国家也表示过明示同意。如前所述,中越2000年划界实践体现了对断续线和历史性权利的尊重,而与之相关的《关于两国在北部湾的领海、专属经济区和大陆架的划界协定》则体现了国家的明示同意。此外,中越还同时签订了《北部湾渔业合作协定》,并作出了有关共同渔区和过渡性水域的安排,其中共同渔区主要指距北部湾分界线各自30.5海里的两国专属经济区,过渡性水域主要指共同渔区以北的部分水域(见图2),中越双方对该水域现有渔业活动作出过渡性安排,并逐步削减在对方水域内的渔业活动。中越还同时签署了《〈中越北部湾渔业合作协定〉补充议定书》、《北部湾共同渔区渔业资源养护和管理规定》,对上述内容的细节作进一步规范。

上述条约一方面体现了沿岸国在专属经济区内开发与保护其自然资源的主权权利和管辖权,另一方面体现了中越两国对历史性捕鱼权的认可和处理。因为,北部湾历来属于中越两国渔民的传统渔场,共同渔区和过渡性水域的设定表明两国不因专属经济区的设立而立即和彻底取缔对方的历史性捕鱼权,而是允许此项权利的继续实施,这正体现了越南对中国历史性捕鱼权的明示同意。

(2)默示同意。默示同意的表现形式可简单概括为国家的不作为、不反对。通过以上论述可知,其他南海周边国家所表达的明示同意并不多,其对中国历史性权利的法律确信主要是通过默示同意确定的。

①其他南海周边国家的不作为。自二战胜利及中国发布南海断续线图之后,中国在南海恢复了对岛礁的领土主权和在断续线内水域的捕鱼等活动,并在其官方地图中持续标注南海断续线图。对此,其他南海周边国家从未提出过反对。直到20世纪70年代,这些国家先后跨越断续线,占领了南海部分岛礁,在之后的国际会议上公开质疑断续线,并对中国的历史性权利主张提出反对如是,其他南海周边国家对中国历史性权利的沉默至少持续了20多年。

②默示同意的认定。他国的“不作为”在满足三项条件时可构成默示同意,即“不作为的主体为利害关系国”、“利害关系国对他国行为的知晓”以及“不作为持续一定的时间”。

就中国南海历史性权利来说,南海周边国家无疑属于利害关系国。通过前文对国家实践以及明示同意的梳理可知,这些国家对中国的断续线和历史性权利主张早已知晓。此外,对于国家在多长时间内未提出抗议便构成默示同意,目前没有明确的期限,但在未受阻碍时,这种抗议应当是及时的,否则沉默的时间越长,推定同意的效力越强。其他南海周边国家至少20多年的沉默实际上可构成默示同意,从而使得中国的主张构成国际法上的合法主张。

由于国际条约等表达明示同意的方式能够清楚直接地表明国家态度,故学者可能会认为默示同意的证明力低于明示同意。此说法虽有一定道理,但无法否定默示同意在区域性国际习惯法认定过程中重要且独立的作用。在“过境通行权案”中,国际法院主要根据英国以及独立后的印度对葡萄牙之自由通行权的不加阻碍,断定在葡萄牙和印度之间存在区域性国际习惯法。在“航行权利及相关权利争端案”中,国际法院承认哥斯达黎加提出的有关自给性捕鱼权的实践未被规定于任何官方文件,但其基于尼加拉瓜不作为的事实,肯定了尼加拉瓜的默示同意以及区域性国际习惯法的存在。可见,其他南海周边国家的默示同意对促成区域性国际习惯法的成立具有重大作用。

通过以上论证,在南海争端发生之前,中国南海历史性权利之相关区域性国际习惯法已经形成

3.3“区域性国际习惯法”说对中国南海历史性权利法律地位的强化

在中国南海领土主权争端暂时难以解决的情况下,中国在南海的历史性权利主要表现为历史性捕鱼权。对于此项权利,“南海仲裁案”仲裁庭用大量篇幅论证:中国的历史性捕鱼权与菲律宾的专属经济区制度不符,因其会侵犯菲律宾在其专属经济区内的专属捕鱼权,故中国的此项权利应当被专属经济区制度取代。如果中国南海历史性权利的适用仅采用上述“国际习惯法”说的理论,可能难以应对仲裁裁决。

如前所述,在“国际习惯法”说下,历史性捕鱼权的建立基于公海捕鱼自由,随着沿海国专属渔区的扩展,此项权利得以产生。之后,专属渔区制度逐渐发展成为了专属经济区制度,沿海国有权在公海海域主张专属经济区。按照“国际习惯法”说,历史性捕鱼权虽属于合法权利并应得以尊重,但因其所涉水域属于公海,其无法对抗沿海国专属经济区的产生及其专属捕鱼权的实施,而是最多表现为此项权利在他国专属经济区内继续存在。

基于上述理论,中国的历史性捕鱼权难以应对他国专属经济区制度的发展对其造成的影响和制约,由此仲裁庭的裁决也难以被驳倒。但随着区域性国际习惯法的成立,由于其与《公约》所调整的水域性质完全不同,他国的专属经济区无法自动进入断续线内水域,从而影响并制约中国的历史性捕鱼权。

首先,《公约》所调整的领海、专属经济区、大陆架、公海等海域,均以陆地领土领海基线为准,并根据一定的宽度划定各自的外部界线,如领海12海里、专属经济区200海里等。虽然因海域面积受限或需进行划界等原因,沿海国获得的海域不一定均能达到此宽度,但至少这一最大宽度是由条约明文规定的。区域性国际习惯法调整的水域不存在起始线或者某种确定的宽度和范围。如前所述,中国在南海享有主导者地位,南海岛礁由中国所有,南海海域主要由中国开发利用和管辖,中国收复南海岛礁后为维护本国历史利益划定断续线,实际上是明确本国原有的势力范围。中国与其他南海周边国家之间的区域性国际习惯法以此断续线和范围为界,实际上是由历史事实而非条约决定的。

其次,在断续线内水域,受区域性国际习惯法的影响,中国与南海周边其他国家共享历史性捕鱼权,除此之外的其他国家仅在此享有航行自由。例如,1907年,日本提倡“水产南进”,并以其侵占的南海岛礁为据点大肆捕捞南海渔业资源。在同日本交涉的过程中,清政府不但提出南海诸岛属中国所有,还要求日本赔偿中国渔民的损失。这一点明显体现了南海渔业资源并不对南海周边之外的国家开放。在《公约》体系下,国家对其领海享有领土主权,对其专属经济区和大陆架内的自然资源享有排他性的主权权利和管辖权,世界各国在公海海域享有包括捕鱼和航行自由等在内的公海自由,而不存在任何一种海域,其权利划分如同断续线内水域一样,渔业资源开发由周边国家共享。由此,区域性国际习惯法所调整的水域不同于《公约》调整的海域。

一国主张专属经济区的海域理应为公海,而不是公海以外的其他水域。区域性国际习惯法所调整的断续线内水域无论如何定性,从其权利义务分配来讲都不可能是公海。如此一来,其他南海周边国家欲在此主张专属经济区,就必须要改变断续线内水域性质,从而改变此水域内的权利义务分配,这就等于是在用《公约》修改原有的区域性国际习惯法。中国南海历史性权利是经南海周边各国一致同意达成的,那么这种修改还需南海周边各国达成新的一致同意才能完成。缺少这种同意,某单个国家根据《公约》主张的专属经济区进入断续线并否定中国历史性捕鱼权的行为只能被定性为违反了原有的习惯法。

《公约》生效后,南海周边各国之间不存在这种一致同意,公约无法自动修改原有的习惯法,后者对南海周边各国仍具法律约束力,其他国家依据《公约》主张的专属经济区无法进入断续线以内,取代中国的历史性捕鱼权。这正为反驳“南海仲裁案”裁决提供了专门且深入的理论保障。

上述区域性国际习惯法理论所包含的断续线及线内水域性质等问题,是国际习惯法之笼统、通用的理论体系所未涉及的,前者弥补了后者在维护中国南海历史性权利问题上的不足。

四、结论

中国南海历史性权利之争由来已久且始终未决。根据南海以合作为主的发展趋势,此争端最终可能通过谈判解决。那么谈判过程中,中国首先应当厘清中国南海历史性权利所涉基本理论问题,确保此项权利在国际法体系中能够站得住脚,才能有理由为中国争取更多的现实利益。但中国南海历史性权利之最大的理论问题在于,维护此项权利之合法地位及适用的“国际习惯法”说,既受到外界一贯支持的“一般海洋法规则”例外说的阻碍,又因其是笼统和通用的理论,而无法针对性地解决中国南海问题。如此,需要从这两方面对“国际习惯法”说作出突破。

“一般海洋法规则例外”说认为,历史性权利是在违背或减损一般海洋法规则的基础上产生的非法权利,其只有获得一般海洋法规则的认可才能成为合法权利得以适用,由此其适用实际上受一般海洋法规则的制约。但事实上,历史性权利或者部分形成于一般海洋法规则产生之前,或者部分与内容模糊的一般海洋法规则同时走向成熟和完备,又或者部分源自符合一般海洋法规则的历史活动,而非是在违背一般海洋法规则的基础上产生的;“一般海洋法规则例外”说所包含的历史性权利的成立需获国际社会认可这一形式要件无法得到证实;在适用过程中,部分历史性权利或被一般海洋法规则所吸纳,或应按照相关国际习惯法处理。此论证证明“一般海洋法规则例外”说不合理,“国际习惯法”说能够成立。

根据南海周边各国的惯常行为和法律确信,中国对南海诸岛及其内部和附近水域的历史性所有权,以及在断续线内水域的历史性捕鱼权和航行权,受区域性国际习惯法的调整。此习惯法是结合南海的历史和特殊性,对国际习惯法体系的进一步深化。针对外界用专属经济区制度否定中国南海历史性捕鱼权等论断,区域性国际习惯法能够弥补国际习惯法在应对上的不足,从未为中国历史性权利的维护提供专门的理论支撑。

区域性国际习惯法在国际争端的解决中发挥着重要作用,并被国际法院在诸多案例中采纳。中国在日后的谈判中,可从反驳“一般海洋法规则例外”说和提出“区域性国际习惯法”说的角度,为中国南海历史性权利的维护提供理论支撑。

作者:刘晨虹 大连海事大学法学院讲师,中国海事政策法规与发展战略研究中心研究人员,法学博士

文章来源于:太平洋学报