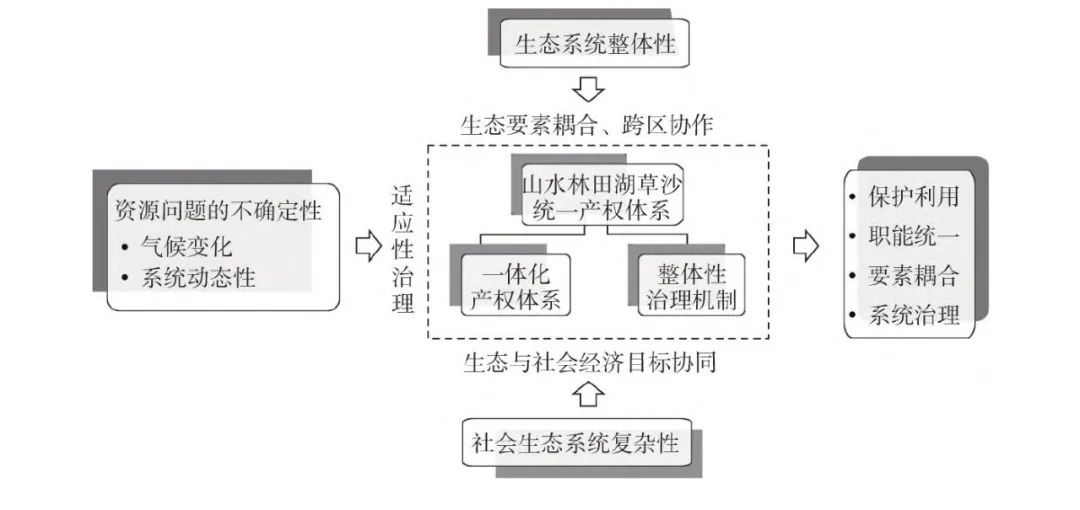

自然资源系统治理难题的存在,与自然资源具有整体性、复杂性、动态性、不确定性等特征紧密相关。自然资源系统治理需充分尊重自然资源的上述特征,跳出只关注单一要素、单一产权的方式,以综合的、系统的方式来审视实践需求(图1)。自然资源独特的社会、生态属性,对统一的产权体系建设提出了更高要求,实践中也需要创新产权制度与治理结构来满足管理需求。

图1 自然资源治理对整体性与复杂性、不确定性特征的重新审视

一、自然资源的社会、生态属性

生态系统具有整体性与动态性。山水林田湖草沙实际上涉及的是不同生态系统类型。包括森林、草原、荒漠、湖泊、矿产、湿地等不同的生态系统,他们共同依存于山水空间之中,组成了一个相互依存、紧密联系的有机整体,为人类社会提供了物质环境与生存基础。生命共同体中各生态要素之间相互耦合形成了一个有机的、不可分割的整体,而其中的生命体、种群、群落之间通过捕食、竞争等关系,相互影响、相互促进,并通过物质循环、信息交流、能量流动等,串联起一个动态平衡的系统。此外,生态系统服务也往往与其受益者存在时空连通,其服务供给随着人类消耗或生态系统的动态变化而减少、增加或保持不变,而生态系统的边界往往与行政管理边界不统一,使得管理中面临区域协作、上下联动等需求。因此,统筹推动自然资源系统治理应从科学观与方法论的角度,基于对生态系统的整体性、系统性、动态性和相互依存性的认识,把单一的生态要素放入整体的生态系统中进行全盘考虑,才能真正推动整体性的多资源、跨区域的系统治理。

其次,自然资源系统治理还需充分认识“社会—生态系统”的复杂性与不确定性。人类社会的生产生活都在生态系统中发生,讨论生态系统的保护与修复不应脱离人类经济社会系统。因此,需要通过对复杂系统的科学认识和跨学科交流合作,才能更好地认识生态系统与社会经济系统之间的互动与反馈机制。社会生态系统中的互动与传统的经济社会中的互动存在本质区别,表现为互动主体间相互依赖性、互动环节不可分割性和互动影响的复杂性等。随着地球进入人类世,社会生态系统的复杂性进一步增加,表现为非线性、突发性、动态性为特征的高度连通性。随着人类活动对生态系统影响程度的不断加深,特别是全球气候变化的影响,生态系统的不确定性进一步增加,进而导致资源使用中的不确定性增长,这种不确定性程度的增长,将加剧中国森林、草原、湿地资源的退化,也将给中国野生动植物生物多样性保护带来更大的挑战,当下面临的自然资源治理也愈加复杂,需要开展适应性治理来应对。这些都对制度创新与治理机制提出了新的要求。因此,实践管理应从复杂性科学(Complexity Sciences)的视角出发,同时关注要素间的小协同与系统间的大协同,构成人类—自然生命共同体。此外,对山水林田湖草沙自然资源的系统性治理,除了需要实现资源的保护与可持续利用之外,还需要与乡村振兴、共同富裕、产业转型等社会经济目标协同。实现从生态修复目标,到生态目标与社会经济目标相融合的综合治理。

山水林田湖草沙系统治理的产权体系,既要尊重资源所处的生态系统的整体性、动态性与不确定性的特点,以综合的、系统的方式来适应自然资源整体性治理的要求,又要重视自然资源治理所处的社会生态系统的复杂性、差异性的特点,为构建弹性、灵活的治理模式提供产权制度创新的空间。因此,接下来,我们将从对自然资源产权体系的解构入手,探讨如何破解“围栏困境”、推动跨区域间的协同、实现不同资源间整体性治理等当下自然资源系统治理所面临的实践难题。

二、解构自然资源产权体系

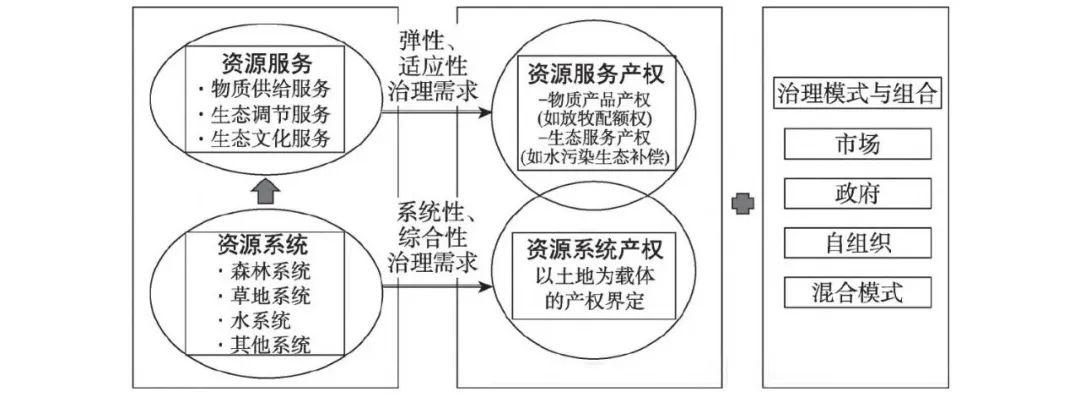

自然资源所处的生态系统能提供各类生态系统服务功能,包括供给服务(如提供各类农产品、饲草料、渔业产品、水资源、空气等)、生态调节服务(如水源涵养、水土保持等)和生态文化服务(如娱乐、旅游、审美、教育)等。人类对自然资源的治理,本质上包含两类对象:一是自然资源所依托的生态系统;二是生态系统提供的各类服务,其中也包含由于人类不合理的利用带来的环境污染与资源退化等,表现为生态调节、文化服务等功能的减少。

Ostrom、Mcginnis等提出从资源系统(Resource System)与资源单位(Resource Unit)的视角去理解自然资源,特别是公共池塘资源的治理,并将其作为两个子系统,与资源系统的使用者(Actors)、治理系统(Governance System)一起纳入到社会生态系统SES (Social-Ecological System)分析框架中。这里的“资源系统”指的是草原、森林、水域等生态系统,是一个相对静态的存量概念,它们为行为者在行动情境开展资源使用活动提供了基础;“资源单位”是使用者从资源系统中获得或使用的具体化的生态产品(如鱼、草料、地下水等),是资源系统的一部分,是一个动态的、流量的概念;而在治理系统中,制度的存在是为了规范与约束对资源单位的分配与使用,从而保持资源系统的可持续性。传统上,更多地是对资源系统的产权进行界定(如对土地承包权的界定),并默认资源单位作为附属品会随着资源系统产权的明晰而确定下来,继而解决资源管理的问题。然而,实践表明,这一假设并不总是成立或者资源系统的产权界定本身存在问题,由此便会出现围栏困境、协作困境等前述问题。

实际上,资源单位虽来源并依托于资源系统,但其产权却并不必然与其所属的资源系统统一。例如,由村庄共有的草原,其资源系统是共用的,但是其资源单位(如放牧配额)却是可以明确界定且交易的。再如由于水资源的流动性,无法对其所依附的国土空间进行产权切割,水资源产生的污染也将随水资源的流动产生更广泛的影响,涉及众多区域与群体,但是出境断面水质却是可以明确核定并量化的。Ostrom的公共池塘理论在界定资源单位时,更多是为了服务于自然资源的获取与分配,因此,更多关注的是资源系统的物质产出,即其生态供给服务中提供的物质产品。然而,其忽视了资源系统所带来的生态调节与文化服务,包括因不当使用及自然演化等因素而产生的资源退化与环境污染。生态系统所提供的各类价值,特别是生态调节与文化服务等价值,具有难确权、难量化、难分割的特点。当下中国生态系统价值核算指标体系尚不健全,对部分自然资源功能的认识有待挖掘,生态系统的复杂性、时空上的动态异质性使自然资源利用方式愈加丰富、气候变化和人类行为也加剧了其异质性,这些均为其服务流量的核算增加了困难。但这一部分也是山水林田湖草沙治理中的关键问题,应该被充分纳入考虑。因此,本文从“资源系统—资源服务”的视角解构资源产权。

(1)资源系统的产权

山水林田湖草沙代表着不同的资源系统,在资源的物理、生态等属性上有着明显的差异,在空间上、行政区域上又可能存在着重叠。然而,其发展与改造均依存于一定的国土空间,国土空间是各类自然资源及其生产利用保护的重要载体。传统上,对自然资源的利用与治理,是围绕着资源系统特别是其共同载体——土地的产权界定来实现的。土地产权的界定有以下优势:首先,土地产权相对明晰且边界清楚,由此便可以从法律角度界定相关主体对资源的责任与权利,从而对主体间关系产生明确的定位,避免产权方面的争议;其次,土地在一般情况下不会由于自然演化等因素而发生频繁变动,保障了资源系统产权的稳定性。故以土地为载体进行资源系统产权的界定可以满足自然资源治理的基本需要。当下中国自然资源初步形成了资源系统层面产权的明晰,为系统治理产权体系构建提供了基础,由此建立起的自然资源资产有偿使用制度也为生态产品价值实现提供了制度支撑。

然而,也需要看到,实践中仍然存在林间草地、水域、地下空间等自然资源权属不清的问题;一些资源治理由于忽视其整体性特点,对其产权私有化可能产生资源破碎化等问题,不利于资源的可持续管理;以及一些情况下有意的制度模糊,这些都会制约单纯依赖资源系统的产权明晰进行自然资源系统治理的可行性。

(2)资源服务的产权

目前,各地积极探索生态产品价值实现试点,做出了多元化的尝试,但在治理层面,仍需解决经营性自然资源资产使用权市场化程度不高、转让权市场交易成本过高、收益权分配机制不合理的难题。而这一难题的主要治理对象是以调节服务为主体的生态产品,其具有难分割、难量化、难确权等特点,这意味着系统治理产权体系的构建还需要其能弹性、灵活地服务于实践中差异化的治理需求,而仅仅依靠相对静态的资源系统的产权安排难以完全满足这一需求,无法推动各地自发、因地制宜地实现高效、公平的自然资源配置及可持续发展。因此,针对这一类资源的市场化价值实现需求,基于其所提供的“资源服务”去搭建产权体系的核心,更具灵活性与实践价值。“资源服务”指由资源所处的生态系统(资源系统)所提供的生态系统服务功能(包括供给服务、生态调节与文化服务等)。结合适宜的治理模式,“资源系统”与“资源服务”的产权构建可以更好地捕捉资源的动态性与差异性,适应生态系统日益增长的不确定性。为自然资源系统性治理的政策干预提供标的物与抓手,为资源产品与服务的治理与市场化提供制度创新的空间。

三、因地制宜探索自然资源治理创新模式

基于“资源系统—资源服务”的产权理论视角和中国资源治理改革实践,结合自然资源自身的生态属性及其所处的社会经济背景,本文提出自然资源系统治理理论框架(图2),将自然资源产权解构为资源系统的产权与资源服务的产权,并强调对产权体系的探讨不应忽视产权与治理模式的互动关系对自然资源治理的影响。只有产权与治理模式相匹配,才能更好地适应不同的社会经济生态情境,促进资源的可持续利用与发展,推动区域高质量发展。

图2 基于“资源系统—资源服务”的系统性资源治理理论框架

进一步根据资源系统的产权基础和资源服务所处的市场环境,将中国自然资源治理模式分为四类(表1)。其中,资源系统产权易确权的类型包括资源现有的权利义务易于明晰、或通过权能体制创新可以进行拆分的资源系统类型,如耕地、林地。而难确权的资源系统类型既包括由于传统生产经营习俗不便进行分割的资源类型,如传统公共牧草地,也包括如水域、景观等生态系统整体性难以分割的自然资源。资源所处的市场环境的划分参考谭荣,根据交易是否基于第三方平台及是否以政府为主体对完全竞争与不完全竞争的交易类型进行区分。其中,市场主体直接交易或政府及第三方作为中间环节但交易仍基于市场的交易类型属于完全竞争市场,政府为交易主体或政府对交易双方责任进行限制的交易类型属于不完全竞争市场。结合表1对资源服务所处的市场环境的分类可以发现:表1中第(1)类资源类型对应图2中“资源系统产权+市场”治理机制,第(2)~(4)类资源类型对应图2中“资源服务产权+多元治理模式与组合”的治理模式。

第(1)类资源类型中,资源系统所提供的供给服务(物质产品供给)是可量化的,可以通过特定标准去客观衡量并跟踪其变化,如林木产品的数量与质量都是可以客观得出的,由交易双方自愿发起或政府介入的交易成本较低,此类生态产品或服务的治理可以通过明晰资源载体——土地的产权和进一步完善市场交易机制制度建设加以解决。实践中的农产品贸易和农地流转等均属于此类资源系统的治理案例。对这一类资源的治理,现有的讨论较为充分,因此,后文主要关注的是其他三类资源。

表1 资源系统治理的四类实践机制

资源系统所提供的调节功能与文化功能等,在实践中往往难以量化,资源治理则更为复杂,难以仅仅通过对资源系统的产权配置加以解决,且市场难以自动形成交易平台,如第(2)类资源类型。在这种情况下,可以尝试从资源服务的产权制度和治理结构进行创新。通过对生态系统服务功能的核算,反映资源服务功能的动态变化,在一定的标准下,还可以进行跨资源的等量换算,为跨资源的交易提供可量化的标准。下文的丽水案例和实践中的林地地役权案例为此提供了可参考的方案。

而在一些情境下,由于传统的生产生活习俗需要维持资源产权的共有模式以及生态功能整体性的需要(如第(3)、第(4)类难确权的资源类型),政府直接管理成本过高、私有产权也难以发挥资源保护的作用,此时,资源的治理机制应该为自组织留下制度创新的空间,自下而上的社区合作组织和多中心治理的作用也应得到重视。具体地,可以通过明晰资源服务的产权及搭建相应的治理平台满足弹性、适应性的治理需求,如排污权及指标交易、放牧配额流转案例、跨区域生态补偿案例等。

需要说明的是,资源系统与资源服务的产权并非非此即彼、相互对立,而是可以并存的。如果自然资源系统治理产权体系是一棵树,那么基于资源系统的产权制度就是树根,各项生态系统服务的产权制度便是枝与叶。树根是树木生长的基础,利用资源间的一般规律,将资源灵活地转化为自己的发展动力。因此,需要基于资源系统,如其载体土地,从法律的角度明晰人与人、人与物的关系,界定责任与权利,建构起稳定的自然资源产权制度。而自然资源保护与价值显化体系(树冠)则具有丰富的内容,代表着多种多样的资源服务的产权,是一个不断发展、与外界交换的开放系统,每片叶子可以分割,既有相似性,也有差异性。由此,建构起以资源系统为基础,以资源服务为特色的自然资源系统治理产权体系,基于资源所处的社会经济生态情境,充分考虑其资源系统的可确权性与资源服务的市场化程度,选择相适宜的治理模式,可以在土地产权无法发挥作用的情境下发挥辅助作用,通过灵活设定资源服务的产权并健全相应制度,充分实现产权体系的生命力,通过资源服务治理与交易促进生态资源价值显化,反哺社会生态系统。

文章来源:节选自《自然资源系统治理的创新模式探索》,原刊于《自然资源学报》2023年第9期

作者:余露,浙江大学公共管理学院研究员;刘源,浙江大学公共管理学院博士