当前国外的海洋再野化概念内涵的发展以及实践,给我国提升生态保护修复成效、提升生态系统多样性、稳定性和持续性、实现高水平保护和高质量发展带来启示。

一、理念方面的启示

(一)发挥生态系统大型捕食动物“自上而下”的控制作用

生态系统中,大型捕食动物常居于食物链顶端或上层,具有控制、维持的作用,能提高生态系统复原力和多样性。而过去,我们的海洋生态修复更注重“自下而上”修复生态系统(例如珊瑚移植、红树林种植、暴发水母清除等),而忽视了利用大型捕食动物控制、维持海洋生态系统。例如大法螺(Charonia tritonis)、海龟能通过“自上而下”的控制作用,抑制棘冠海星(Acanthaster planci)、水母等海洋生物的暴发。因此,可通过直接引进暴发生物的天敌来恢复生态系统,但引进天敌物种应满足两个条件:一是能找到合适种源,甚至通过人工繁育方式,直接向海洋生物暴发区引进已经消失或濒危的关键物种,之后引进物种将暴发物种作为食物,最后通过食物链“自上而下”的层级传导,抑制低营养级有害生物数量,稳定整个生态系统;二是该地区过去存在该大型捕食动物,引进后能弥补食物链的断层。

(二)根据生态演替调整人为初设的工程目标

Clove认为“海洋再野化的最终目标不是人类定义的,而是自然演替的状态。通过恢复海洋栖息地,并提供生物需要的自然资源,会逐渐发现过去没有出现的物种,海洋会自行恢复其野性”。基于此理念,我们应反思过去将生态修复工程化、人为设定具体的工程绩效目标的做法,例如“某月某日前在某地点恢复多少数量的牡蛎礁”,这种做法可能效果并不理想。如果我们运用海洋再野化的理念,专注于为保护修复地提供必要的生态资源,让生态修复对象沿着自然而非人为设定的生态恢复路线演替,可能更有利于提升生态修复成效,提升生态系统的多样性、稳定性和持续性。例如对中华白海豚的保护,如果只关注该物种本身数量的保护,可能效果不是最好的。我们的目标不应只聚焦于该物种,而是关注更大面积海域的生态系统。

二、规划方面的启示

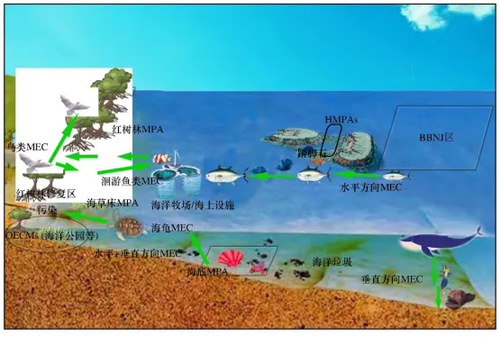

在中央至地方的规划、倡议制定和落实各类方案的过程中,例如“昆蒙框架”实施倡议、《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》、国土空间规划体系下的各级海洋功能区划、各级《海洋牧场规划》、《自然保护地整合优化方案》等,引入再野化的3C原则,从另一个方向推进生态保护修复(图1)。

图1 基于3C理念设计的海洋生态保护修复网络

MPA:海洋保护区,HMPAs:更高级别海洋保护区,MEC:生态廊道,OECMs:未列入自然保护地体系并采取有效保护措施的区域,BBNJ:国家管辖范围以外区域海洋生物多样性。

(一)在国土空间规划时引入3C原则

在国土空间规划时引入3C原则,更加关注生态连通性,划定海洋生态廊道,将已有的和规划中的海洋自然保护地通过生态廊道连通,形成海洋保护区网络(marine protection area network,MPAn)。研究如何发挥海洋牧场、人工海洋设施的生态功能,并通过生态廊道将未列入自然保护地体系并采取有效保护措施的区域(other effective area-based conservation measures,OECMs)、生态修复工程区域连接形成比MPAn范围更大的海洋生态保护修复网络。

(二)设立垂直方向生态廊道、海底保护区、更高级别的海洋保护区

更高级别的海洋保护区是对海洋区域最有力的保护,与一般的海洋保护区相比,更高级别的海洋保护区生物密度更高,而且,其内部体型较大物种的数量增长,能扩散到邻近地区,使周边未受保护的海域受益。海底保护区是为保护底栖动物设置的保护区,能够实现海域的分层立体保护—底层海域生物受保护,上层海域仍可以进行适度的开发利用,能够为生活于海底的生物提供食物来源。垂直方向生态廊道是为保护垂直方向的食物链设置的,过度捕捞会导致上层或中层生物减少,“海洋雪”(海洋生物碎屑)可能也会减少,造成垂直方向食物来源的阻断,这对脆弱的深海生态可能有很大的影响,深海生态的变化可能又会引起上层海域生态变化,通过保护“海洋雪”的来源和输送通道,连通海洋上层和深海生态系统。

(三)注重跨境合作

再野化发展较早的欧洲,注重发展跨国合作,通过跨国界的生态廊道连接保护区,并成立了国家公园联盟;我国和邻国俄罗斯建设的东北虎跨国境生态廊道也取得了较好的效果。这说明再野化是一种基于自然的解决方案,而不是基于行政权限和行政边界的管理方案。由于海洋的连通性更强,因此在海洋再野化时注重跨境合作,非常重要。

三、再野化实践方面的启示

(一)海洋再野化要解决种源问题

从全球各地成功的海岸带生态修复实践表明,收集关键野生物种种源和繁殖非常重要。例如,鳗草(Zostera marina)曾在美国东海岸的弗吉尼亚州繁衍生息,20世纪30年代,由于病害和飓风等原因,导致其在当地灭绝后,长时间没有恢复。到20世纪90年代,研究者通过收集野生种子荚并将其种植在无病虫害的水箱中,再将其重新引入野外,通过10年的大规模重复播种,成功恢复了17km²鳗草,比预计时间少了30年。海草的繁盛带来了其他野生物种,例如依赖于海草生存的扇贝也随之自然恢复。由此可见,解决关键物种物源对生态修复至关重要。

(二)海洋开发与海洋再野化同时开展

海洋资源开发是去野化的过程,但是如果实施了再野化的措施,可能促进海洋另一种野性的恢复。例如,为保护海上风电设备,海上风电场周围不允许捕鱼,因此这些区域通常是鱼群恢复的避难所。丹麦顺应了这一开发带来的变化,过去由巨石组成的岩礁曾经是丹麦海域的一部分,这些岩礁为贝类等提供栖息地,但是只有少部分天然岩礁保持下来,近年来建造丹麦最大的海上风电场过程中,建造者用6000块巨石建造了25个岩礁体,这些人工岩礁体弥补了天然礁体损失,水下视频监测显示在这些人工岩礁上生长了植物以及利用植物的贝类和鱼类,让这一带的海洋重新回归野性。

文章来源:节选自《“海洋再野化”的概念内涵及其对我国海洋生态保护修复的启示》,原刊于《应用海洋学学报》2025年第1期,转载请注明原出处、作者信息及由中国海洋发展研究中心编排

作者:徐淑升,自然资源部南海发展研究院四级调研员;叶属峰,自然资源部东海发展研究院正高级工程师;孙庆杨,自然资源部南海发展研究院高级工程师;陈绵润,自然资源部南海发展研究院正高级工程师;王磊,自然资源部第三海洋研究所研究员